但是,如果用户没能坚持到最后一步,那么每一步都会降低用户的活跃度。比如,如果用户没有注册成功, 后面的体验就无法开始;再比如,如果用户没有开启消息提醒功能,我们就没有通知用户新消息的途径;再比如,如果用户没有得到其他好友的关注,他就无法真正体会到这个APP的价值。

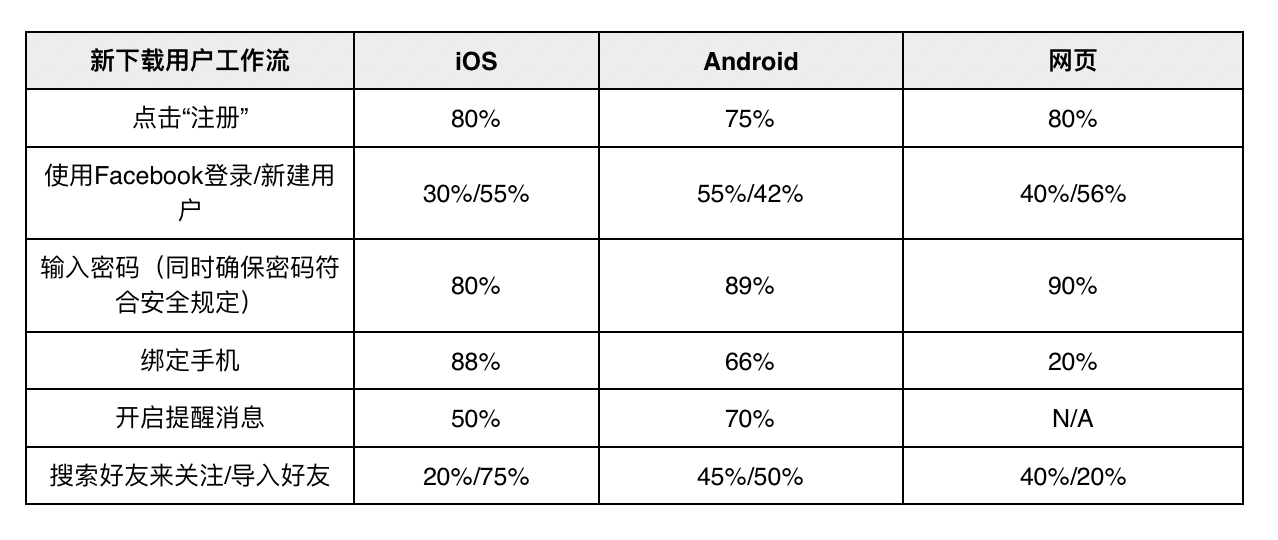

表中的每一列,代表了不同的平台,因为iOS、安卓和网页版的设计界面是不同的;表中的每一行代表进行到这一步的用户中,百分之多少完成了相关操作。因为隐私原因,我改动了表格中的一部分数据和信息,但这并不会影响你对今天内容的理解。

比如,80%的iOS用户下载之后点击了“注册”按钮,在点击了“注册”之后,30%的人使用Facebook登陆,55%新建用户名,剩下的15%流失了。我们这里假设,在所有用户中,iOS端用户占50%,安卓端用户占45%,网页端用户占5%。

有了这个完成率的表格,接下来,你就可以分析表中的数据,利用“了解、找到、执行”理论实现产品增长了。

**第一步,了解。**

**了解的意思是要把整体的产品流程按一定的逻辑结构划分,分别看各个步骤的数据,从而了解产品的哪个部分有进一步增长的机会。**

通过上面表格中的数据,你发现了下面三点:

但是,如果用户没能坚持到最后一步,那么每一步都会降低用户的活跃度。比如,如果用户没有注册成功, 后面的体验就无法开始;再比如,如果用户没有开启消息提醒功能,我们就没有通知用户新消息的途径;再比如,如果用户没有得到其他好友的关注,他就无法真正体会到这个APP的价值。

表中的每一列,代表了不同的平台,因为iOS、安卓和网页版的设计界面是不同的;表中的每一行代表进行到这一步的用户中,百分之多少完成了相关操作。因为隐私原因,我改动了表格中的一部分数据和信息,但这并不会影响你对今天内容的理解。

比如,80%的iOS用户下载之后点击了“注册”按钮,在点击了“注册”之后,30%的人使用Facebook登陆,55%新建用户名,剩下的15%流失了。我们这里假设,在所有用户中,iOS端用户占50%,安卓端用户占45%,网页端用户占5%。

有了这个完成率的表格,接下来,你就可以分析表中的数据,利用“了解、找到、执行”理论实现产品增长了。

**第一步,了解。**

**了解的意思是要把整体的产品流程按一定的逻辑结构划分,分别看各个步骤的数据,从而了解产品的哪个部分有进一步增长的机会。**

通过上面表格中的数据,你发现了下面三点:

通过用户调查,我们发现使用网页版的用户一般都是使用电脑或者iPad登陆,这个时候手机不一定在身边,“绑定手机”这一步需要他们找到手机,进行验证,所以比较麻烦。

针对这一项内容,我们尝试增加“邮件验证”的功能,这样可以方便他们在同一台设备上完成验证。

通过调查分析,我们发现iOS版用户开启消息提醒的比例较低,原因是iOS系统在开启消息提醒功能时,会询问用户是不是愿意开启这个功能。这时,大部分用户并不了解产品,而我们也没有给他们介绍产品的功能,所以大部分用户都会选择不开启这个功能。

针对这一项内容,我们的想法是,要么在用户刚开始使用时就向他们介绍产品的功能,要么等到用户体会到APP的价值、建立了对APP的信任后,再询问他们是否要开启消息提醒的功能。

对于iOS用户使用Facebook登录比例较低这一项,我们发现iOS使用Facebook登录时,系统会跳转到Safari浏览器, 打开的是网页版的Facebook。这时,很多用户还没有登录网页版的Facebook,所以他们需要重新登陆一次,而安卓用户可以直接跳转到Facebook的APP,无需重新登陆。

针对这个问题,我们要么修改一下iOS的逻辑,让它跳转到Facebook的APP而不是网页,要么就在网页版增加根据APP自动同步用户名、密码的功能,从而实现自动登录。

“使用Facebook登录/新建用户”这一步,目的是让用户创建用户名。如果,用户点击“使用Facebook登录”这个按钮可以直接创建新账户,那就比让用户想一个别人没有注册过的用户名,体验要好得多。

如果能让更多的用户轻松使用“Facebook登录”来创建用户名和账号,也就是可以提升新增用户的数量。现在85%的用户能够完成新增用户名这一步,所以我们其实就需要让剩余的15%的流失用户完成这一步,这是这一个功能的最大潜在价值。当然因为这个功能只有iOS才适用,而iOS端用户占用户总量的50%,所以你需要综合考虑这个数量的提升对总指标的贡献是多少。

尽可能多地了解要优化的用户体验的一步步过程,我们在这里只是分成了安卓,iOS和网页版,但是实际上我们还可以分为不同的国家、不同年龄层、付费或免费等。

比如,在印度,女性对隐私的保护比较重视,一开始就让她们通过通讯录加好友,她们可能会有所顾虑,不如先给她们推荐比较火的印度账号,先提起她们的兴趣,让他们了解产品是怎么用的。

我也在自己的一个产品中按照国家划分过一次,虽然当时这样划分的结果不是特别理想。但重点是了解的这个过程,要把可能性想的更全面一些,一点点地分析机会在哪里。

通过了解到的数据进行“找到”的时候,要注意怎么看的问题。

**第一,左右对比,是要看不同平台的用户流失的情况。** 如果知道了iOS在某一步的流失率高于安卓, 那就可以仔细研究两者之间在这一步体验有何不同,包括设计、产品运行速度、语言、产品流程的系统区别等等。

**第二,上下对比,看的是产品流中每一步的用户流失情况。** 如果某一步的流失率非常高,一方面考虑是不是可以想办法提升,比如我上文说的增加提醒消息的开启率,一方面可以考虑这一步到底值不值得,或者是不是可以换顺序。

比如,如果增加好友更重要,开启提醒消息流失得最多,那你是不是可以让用户先加好友,再让他们开启消息提醒功能?或者,去掉提醒消息这一步,对用户体验会有什么损害?

**第三,要看整体的数据。** 我们写了从这一步到下一步的完成率,但是整个产品体验的完成率,是要把每一步的完成率做乘法,那么最终的完成率就会是一个非常非常小的数字了,也就说明大部分用户都在一步一步中流失了。

所以,我们是不是应该把某几个步骤整合成一个,或者直接让用户选择“默认”,然后我们把该做的都做好,整体看可以让你不拘泥于每一步的优化,而是整个产品体验的优化。