下面我们一起来看看影响版本发布效率的那些重要因素,以及我对于提升版本发布速度的实践经验。

**1. APK灰度**

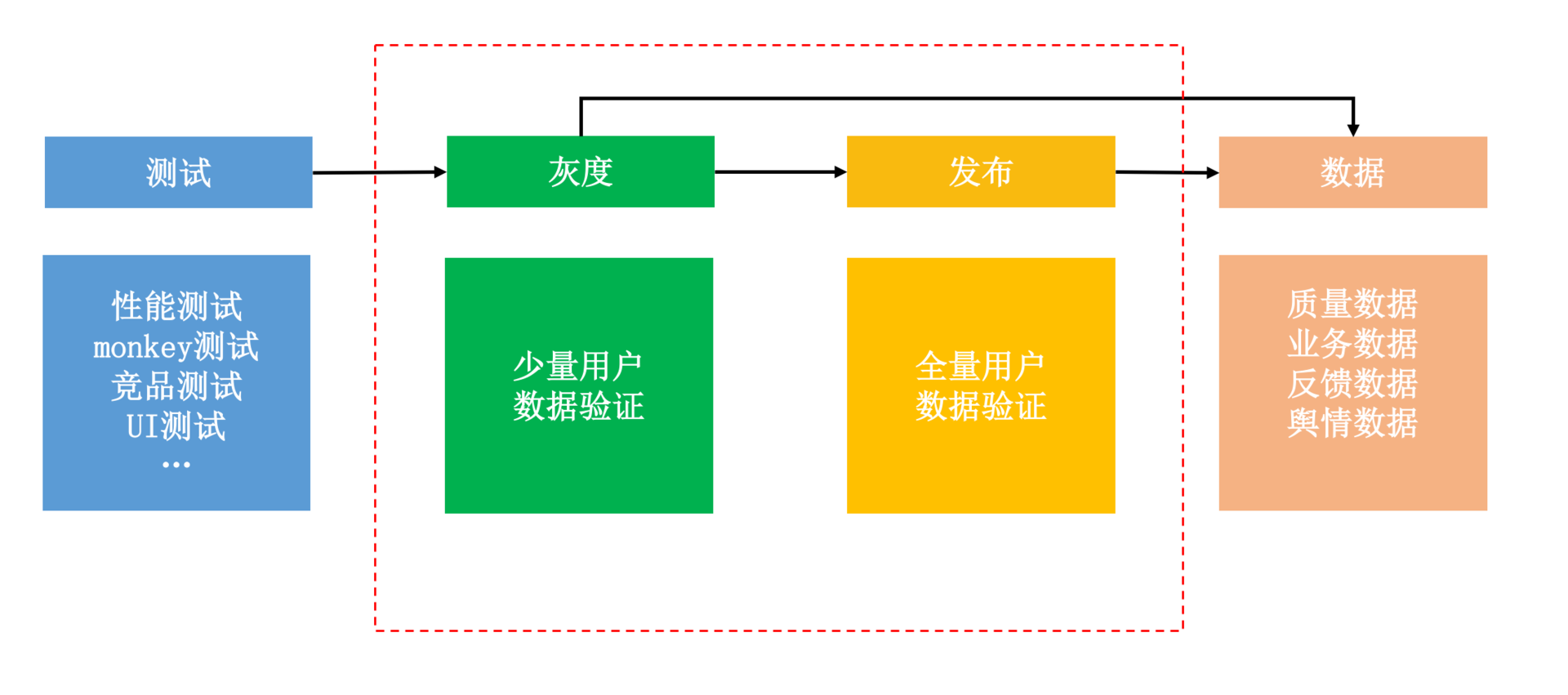

测试平台负责对发布包做各种维度的诊断测试,通常会包括Monkey测试、性能测试(启动、内存、CPU、卡顿等)、竞品测试、UI测试、弱网络测试等。但是即使通过云测平台能够同时测试几十上百台机器,本地测试依然无法覆盖所有的机型和用户路径。

为了安全稳定地发布新版本,我们需要先圈定少量用户安装试用,这就是灰度发布。而数据验证平台则负责收集灰度和线上版本的应用数据,这里可能包括性能数据、业务数据、用户反馈以及外部舆情等。

所以说,灰度效率首先被下面两个因素所影响:

下面我们一起来看看影响版本发布效率的那些重要因素,以及我对于提升版本发布速度的实践经验。

**1. APK灰度**

测试平台负责对发布包做各种维度的诊断测试,通常会包括Monkey测试、性能测试(启动、内存、CPU、卡顿等)、竞品测试、UI测试、弱网络测试等。但是即使通过云测平台能够同时测试几十上百台机器,本地测试依然无法覆盖所有的机型和用户路径。

为了安全稳定地发布新版本,我们需要先圈定少量用户安装试用,这就是灰度发布。而数据验证平台则负责收集灰度和线上版本的应用数据,这里可能包括性能数据、业务数据、用户反馈以及外部舆情等。

所以说,灰度效率首先被下面两个因素所影响:

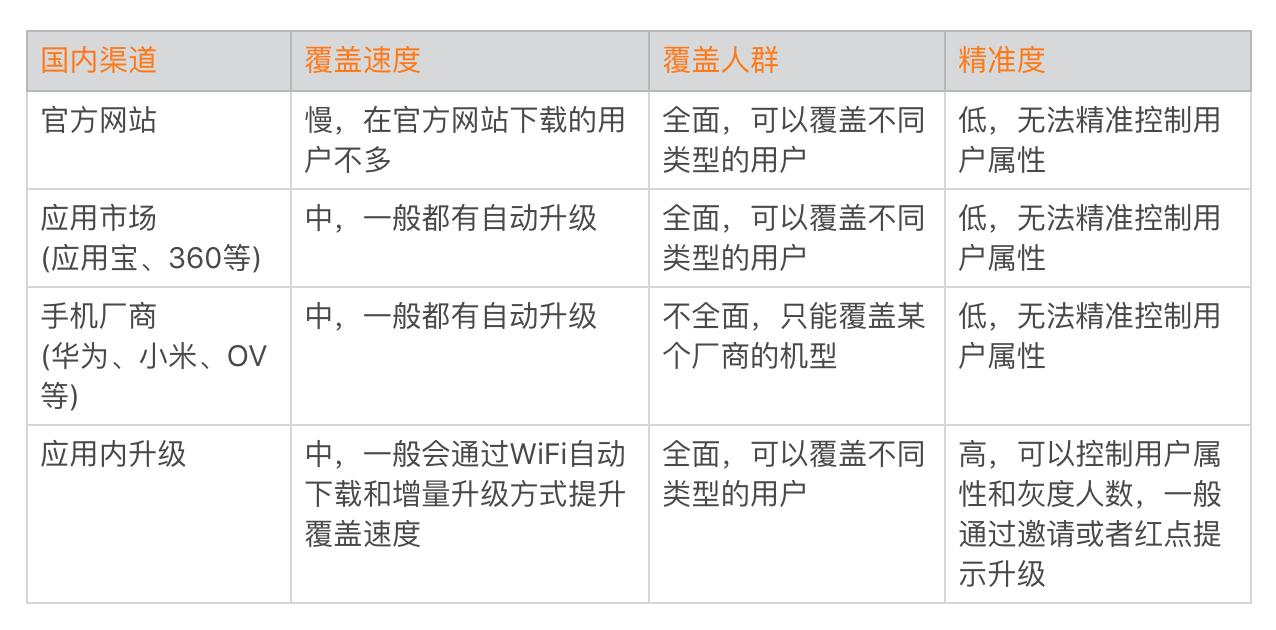

在国内由于没有统一的应用商店,灰度渠道效率的确是一个非常严峻的问题。即使是微信,如果不动用“红点提示”这个大杀器,每天灰度发布到的用户量可能还不到十万。而国际市场有统一的Google Play,可以通过[Google Beta](http://developer.android.com/distribute/best-practices/launch/beta-tests?hl=zh-cn)进行灰度。但是版本发布需要考虑GP审核的时间,目前GP审核速度相比之前有所加快,一般只需要一到两天时间。

通过灰度发布我们可以提前收集少部分用户新版本的性能和业务数据,但是它并不适用于精确评估业务数据的好坏。这主要是因为灰度的用户是有选择的,一般相对活跃的用户会被优先升级。

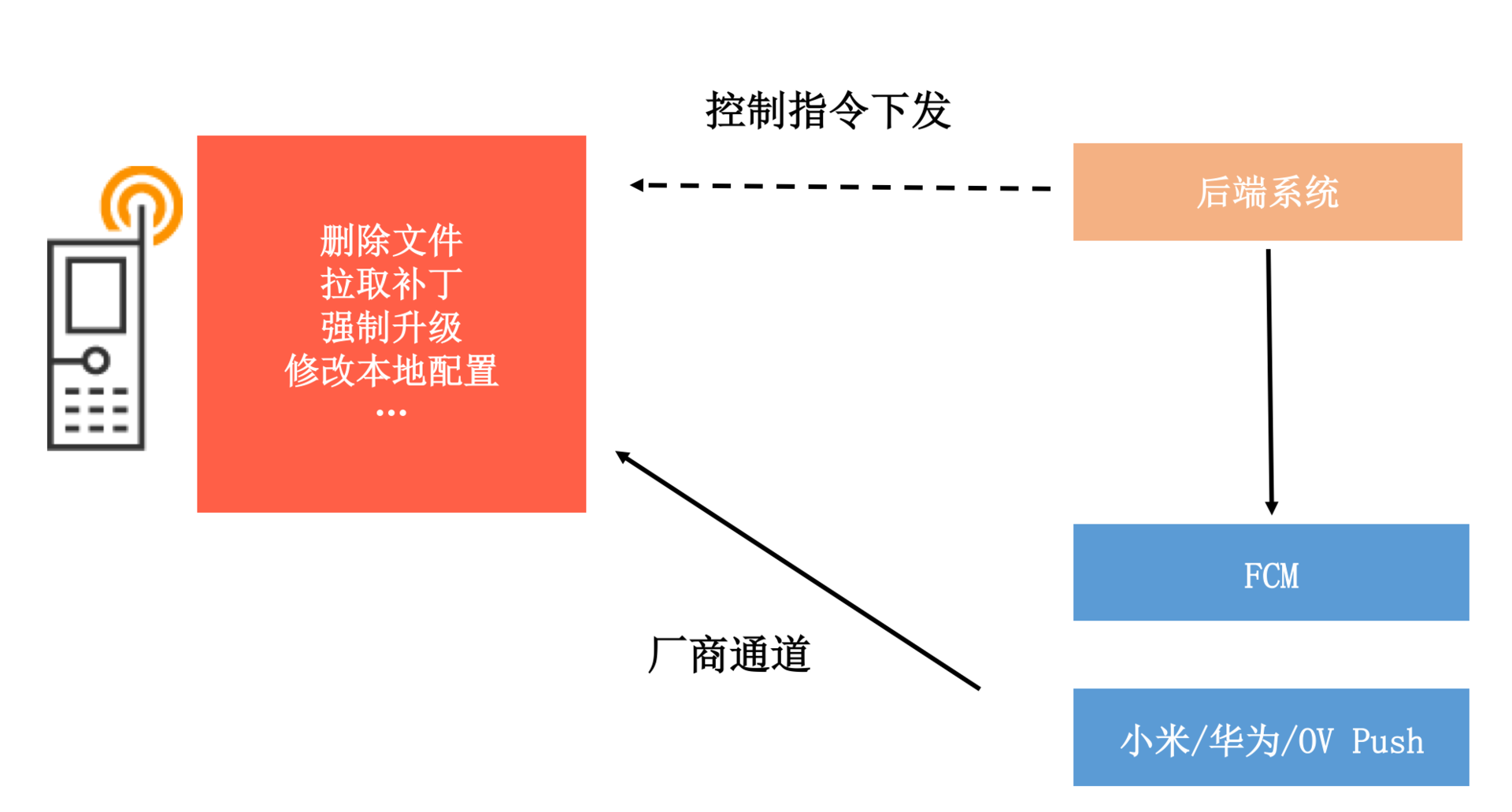

**2. 动态部署**

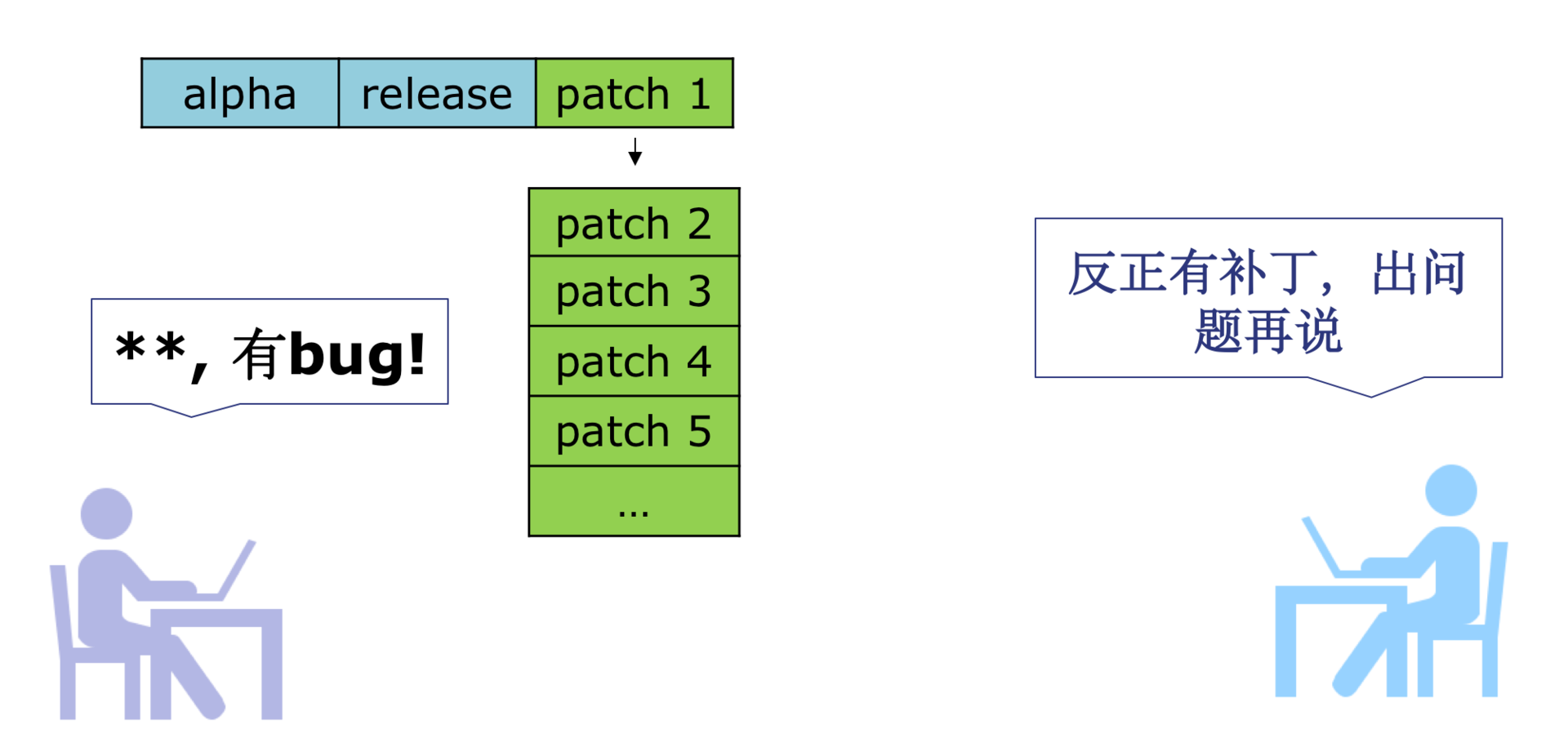

对于灰度发布,整个过程最大的痛点依然是灰度包的覆盖速度问题。而且传统的灰度方式还存在一个非常严重的问题,那就是无法回退。“发出去的包,就像泼出去的水”,如果出现严重问题,还可能造成灰度用户的流失。

Tinker动态部署框架正是为了解决这个问题而诞生的,我们希望Tinker可以成为一种新的发布方式,用来取代传统的灰度甚至是正式版本的发布。相比传统的发布方式,热修复有很多得天独厚的优势。

在国内由于没有统一的应用商店,灰度渠道效率的确是一个非常严峻的问题。即使是微信,如果不动用“红点提示”这个大杀器,每天灰度发布到的用户量可能还不到十万。而国际市场有统一的Google Play,可以通过[Google Beta](http://developer.android.com/distribute/best-practices/launch/beta-tests?hl=zh-cn)进行灰度。但是版本发布需要考虑GP审核的时间,目前GP审核速度相比之前有所加快,一般只需要一到两天时间。

通过灰度发布我们可以提前收集少部分用户新版本的性能和业务数据,但是它并不适用于精确评估业务数据的好坏。这主要是因为灰度的用户是有选择的,一般相对活跃的用户会被优先升级。

**2. 动态部署**

对于灰度发布,整个过程最大的痛点依然是灰度包的覆盖速度问题。而且传统的灰度方式还存在一个非常严重的问题,那就是无法回退。“发出去的包,就像泼出去的水”,如果出现严重问题,还可能造成灰度用户的流失。

Tinker动态部署框架正是为了解决这个问题而诞生的,我们希望Tinker可以成为一种新的发布方式,用来取代传统的灰度甚至是正式版本的发布。相比传统的发布方式,热修复有很多得天独厚的优势。

Tinker发布已经两年多了,虽然热修复技术可以解决很多问题,但作为Tinker的作者,我必须承认它对国内的Android开发造成了一些不好的影响。

- **用户是最好的测试**。很多团队不再信奉前置的测试平台,他们认为反正有可以回退的动态部署发布,出现质量问题并不可怕,多发几个补丁就可以了。

Tinker发布已经两年多了,虽然热修复技术可以解决很多问题,但作为Tinker的作者,我必须承认它对国内的Android开发造成了一些不好的影响。

- **用户是最好的测试**。很多团队不再信奉前置的测试平台,他们认为反正有可以回退的动态部署发布,出现质量问题并不可怕,多发几个补丁就可以了。

- **性能低下**。正如专栏“高质量开发”模块所说的,热修复、组件化这些黑科技会对应用的性能产生不小的影响,特别是启动的耗时。

从现在看来,热修复并不能取代发布,它更适合使用在少量用户的灰度发布。如果不是出现重大问题,一般情况也不应该发布针对所有用户的补丁。

组件化回归模块化,热修复回归灰度,这是国内很多大型App为了性能不得不做出的选择。如果想真正实现“随心所欲”的发布,可能需要倒逼开发模式的变革,例如从组件化转变为Web、React Native/Weex或者小程序来实现。

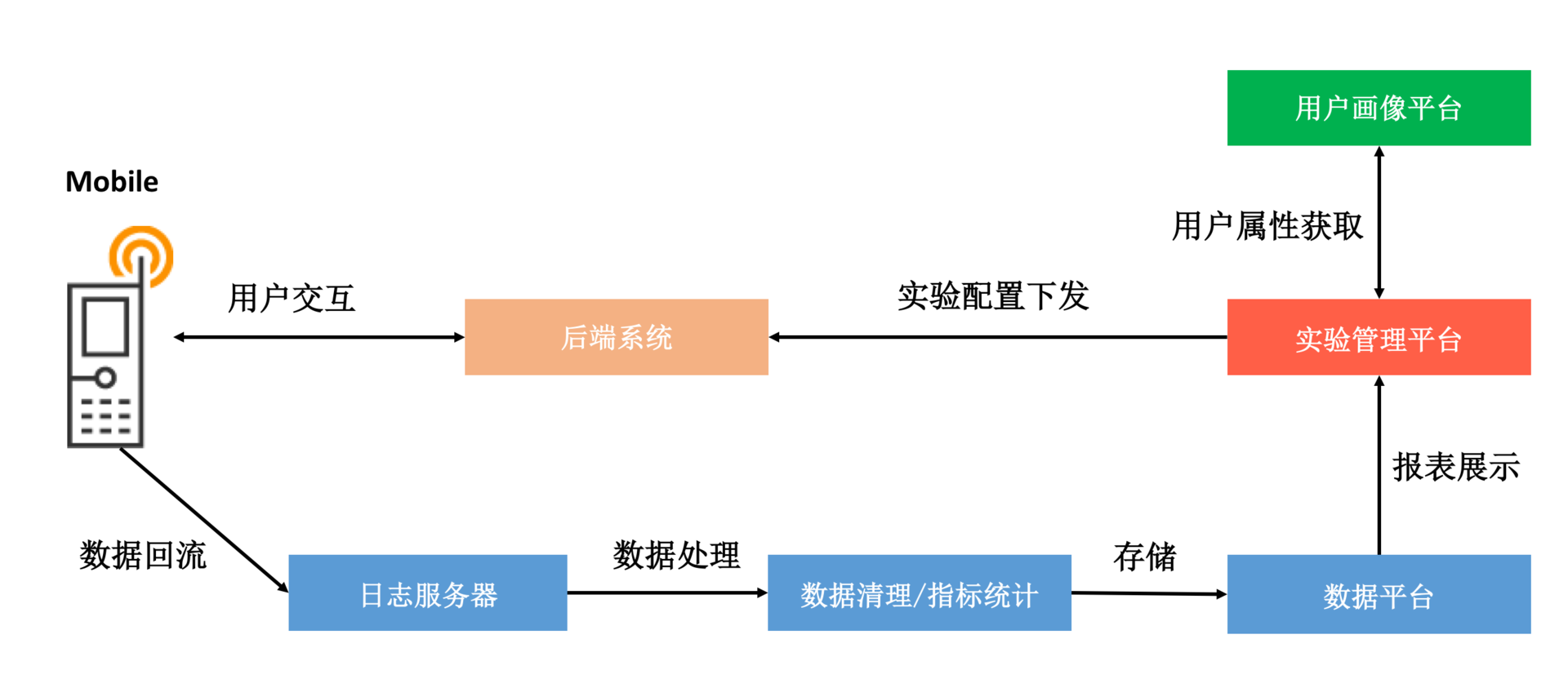

## A/B测试

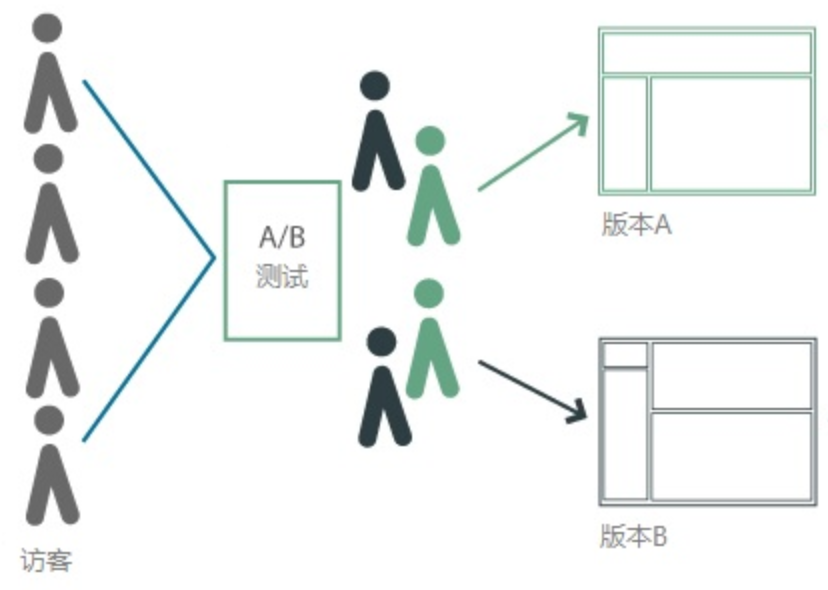

正如我前面所说,APK灰度是对已有功能的线上验证,它并不适合用于准确评估某个功能对业务的影响。

>

- **性能低下**。正如专栏“高质量开发”模块所说的,热修复、组件化这些黑科技会对应用的性能产生不小的影响,特别是启动的耗时。

从现在看来,热修复并不能取代发布,它更适合使用在少量用户的灰度发布。如果不是出现重大问题,一般情况也不应该发布针对所有用户的补丁。

组件化回归模块化,热修复回归灰度,这是国内很多大型App为了性能不得不做出的选择。如果想真正实现“随心所欲”的发布,可能需要倒逼开发模式的变革,例如从组件化转变为Web、React Native/Weex或者小程序来实现。

## A/B测试

正如我前面所说,APK灰度是对已有功能的线上验证,它并不适合用于准确评估某个功能对业务的影响。

>

If you are not running experiments, you are probably not growing!

——by Sean Ellis

事实上A/B测试的难点就是A和B用户群体的圈定,我们需要保证测试方案是针对同质人群、同一时间进行,确保了除方案变量之外其他变量都是一致的,这样才能将指标数据差异归到产品方案,从而选出优胜版本在线上发布,实现数据增长。

事实上A/B测试的难点就是A和B用户群体的圈定,我们需要保证测试方案是针对同质人群、同一时间进行,确保了除方案变量之外其他变量都是一致的,这样才能将指标数据差异归到产品方案,从而选出优胜版本在线上发布,实现数据增长。

实现了“同质同时”之后,我们接着要找到产品方案的显著性指标,也就是方案想要证明的目标。例如我们优化了弹窗的提示语,目的是吸引更多的用户点击按钮,那按钮的点击率就是这个测试的显著性指标。

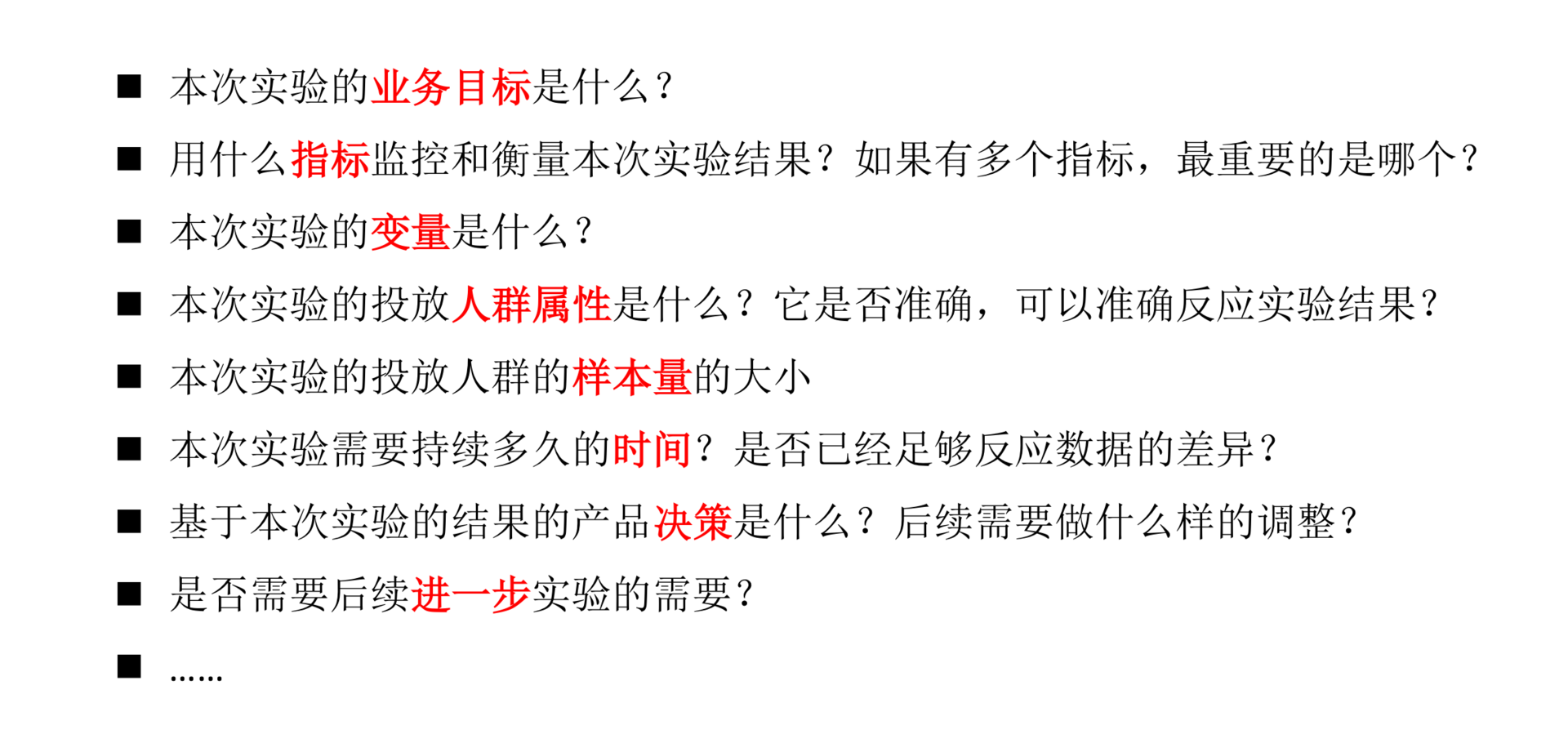

有了这些以后,那我们是不是就可以愉快地开始测试了?不对,你还需要先思考这两个问题:

- **流量选择**。这个测试应该配置多少流量?配少了怕得不出准确的测试结论,配置多了可能要承担更大的风险。这个时候就需要用到[最小样本量计算器](http://www.evanmiller.org/ab-testing/sample-size.html#!99.977;95;5;0.01;0)。

实现了“同质同时”之后,我们接着要找到产品方案的显著性指标,也就是方案想要证明的目标。例如我们优化了弹窗的提示语,目的是吸引更多的用户点击按钮,那按钮的点击率就是这个测试的显著性指标。

有了这些以后,那我们是不是就可以愉快地开始测试了?不对,你还需要先思考这两个问题:

- **流量选择**。这个测试应该配置多少流量?配少了怕得不出准确的测试结论,配置多了可能要承担更大的风险。这个时候就需要用到[最小样本量计算器](http://www.evanmiller.org/ab-testing/sample-size.html#!99.977;95;5;0.01;0)。

A/B测试作为一种抽样统计,它背后涉及大量的[统计学原理](http://help.appadhoc.com/zh/dataDecision/ABC.html),而这个计算器需要我们提供以下数值:

>

A/B测试作为一种抽样统计,它背后涉及大量的[统计学原理](http://help.appadhoc.com/zh/dataDecision/ABC.html),而这个计算器需要我们提供以下数值:

>

**基准线指标值**:请输入测试要优化的指标的基准值,比方“某按钮的点击率”,如果该值每日在9%~11%之间波动,则可输入10%。

**指标最小相对变化**:请输入你认为有意义的最小相对变动值。假设你将要优化的指标为10%时,你在最小相对变化中输入5%, 就意味着你认为绝对值变化在(9.5%, 10.5%)之间的变动没有意义,即便此时测试版本更优,你也不会采用。

**统计功效1−β**:如果设置统计功效为90%,可通俗理解为,在A/B测试中,当版本A和版本B的某项统计指标本质上存在显著差异时,可以正确地识别出版本A和版本B是有显著差异的概率是90%。

**显著性水平α**:如果统计指标的差异超过具体的差异,我们才说测试的结果是显著的。

为了测试埋点、分流、统计的正确性,以及增加A/B测试的结论可信度,我们还会在A/B测试的同时,增加A/A测试。A/A测试是A/B测试的“孪生兄弟”,有的互联网公司也叫空转测试。它主要用于评估我们测试本身是否科学,一般我推荐使用A/A/B的测试方式。

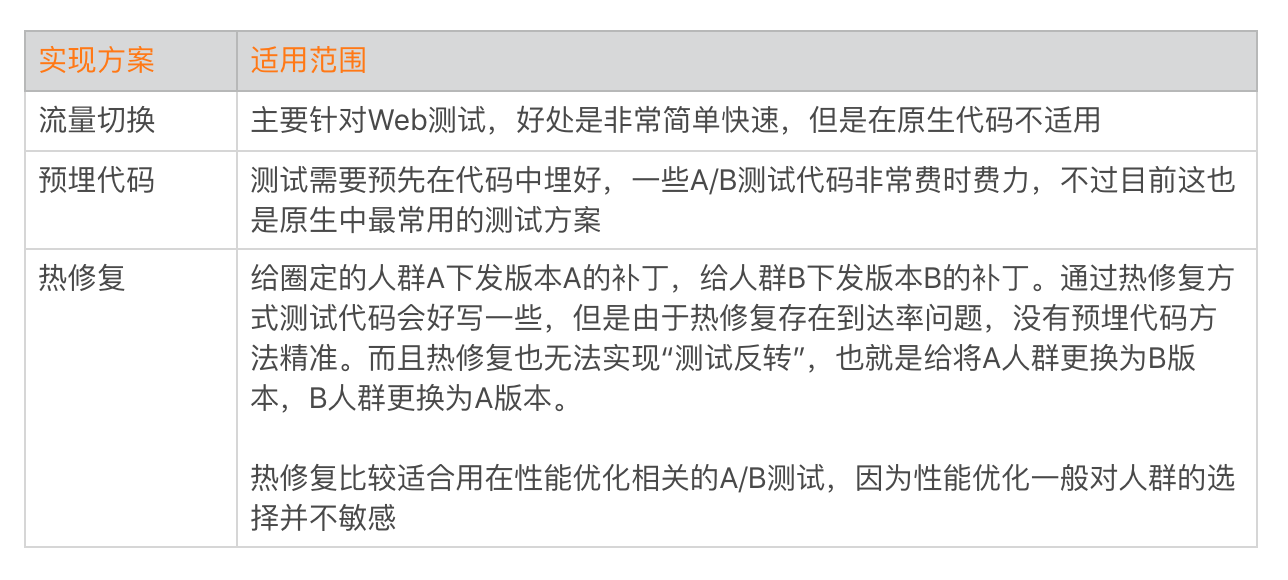

那在Android客户端有哪些实现A/B测试的方案呢?

为了测试埋点、分流、统计的正确性,以及增加A/B测试的结论可信度,我们还会在A/B测试的同时,增加A/A测试。A/A测试是A/B测试的“孪生兄弟”,有的互联网公司也叫空转测试。它主要用于评估我们测试本身是否科学,一般我推荐使用A/A/B的测试方式。

那在Android客户端有哪些实现A/B测试的方案呢?

用一句话来描述A/B测试的话就是,“拿到A/B测试的数据容易,拿到可信的A/B测试的数据却很难”,因此在指标设计、人群选择、时间设计、方案的设计都需要考虑清楚。同时也需要多思考、多实践,推荐你拓展阅读[《移动App A/B测试中的5种常见错误》](https://zhuanlan.zhihu.com/p/25319221)。

## 统一发布平台

我在专栏里多次提到,虽然我们做了大量的优化,依然受限于原生开发模式的各种天花板的限制。这时可以考虑跳出这些限制,例如Web、React Native/Weex、小程序和Flutter都可以是解决问题的思路。

但是即使我们转变为新的开发模式,灰度和发布的步骤依然是不可或缺的。此外,我们还要面对各种各样的运营活动、推送弹窗、配置下发。

可能很多大厂的同学都深受其苦,面对各式各样的发布平台,一不小心就可能造成运营事故。那应该如何规范发布行为,避免出现下发事故呢?

**1. 发布平台架构**

每个应用都或多或少涉及下面这些发布类型,但是往往这些发布类型都分别放在大大小小的各种平台中,而且没有统一的管理规范流程,非常容易因为操作错误造成事故。

用一句话来描述A/B测试的话就是,“拿到A/B测试的数据容易,拿到可信的A/B测试的数据却很难”,因此在指标设计、人群选择、时间设计、方案的设计都需要考虑清楚。同时也需要多思考、多实践,推荐你拓展阅读[《移动App A/B测试中的5种常见错误》](https://zhuanlan.zhihu.com/p/25319221)。

## 统一发布平台

我在专栏里多次提到,虽然我们做了大量的优化,依然受限于原生开发模式的各种天花板的限制。这时可以考虑跳出这些限制,例如Web、React Native/Weex、小程序和Flutter都可以是解决问题的思路。

但是即使我们转变为新的开发模式,灰度和发布的步骤依然是不可或缺的。此外,我们还要面对各种各样的运营活动、推送弹窗、配置下发。

可能很多大厂的同学都深受其苦,面对各式各样的发布平台,一不小心就可能造成运营事故。那应该如何规范发布行为,避免出现下发事故呢?

**1. 发布平台架构**

每个应用都或多或少涉及下面这些发布类型,但是往往这些发布类型都分别放在大大小小的各种平台中,而且没有统一的管理规范流程,非常容易因为操作错误造成事故。

统一发布平台需要集中管理应用所有的数据下发业务,并建立严格规范的灰度发布流程。

统一发布平台需要集中管理应用所有的数据下发业务,并建立严格规范的灰度发布流程。

“万丈高楼平地起”,类似测试平台、发布平台或者数据平台这些内部系统很难短时间内做得非常完善,它们都是通过优化内部无数的小细节演进而来。所以我们需要始终保持耐心,朝着提升组织效能的方向前进。

## 总结

在过去那个做A/B测试非常艰难而且耗时耗力的年代,测试的每个环节都会经过千锤百炼。而现在通过功能强大的A/B测试系统,极大地降低测试的成本,提高了测试的效率,反而很多产品和开发人员变得有点滥用A/B测试,或者说有了“不去思考”的借口。

无论是研发主导的性能相关的A/B测试,还是产品主导的业务相关的A/B测试,其实很多时候都没有经过严谨的推敲,往往需要通过反反复复多次测试才能得到一个“结论”,而且还无法保证是可信的。所以无论是A/B测试,还是日常的灰度,都需要有明确的预期,真正去推敲里面的每一个环节。不要每次测试发布后,才发现实验设置不合理,或者发现这里那里漏了好几个数据打点,再反反复复进行修改,对参与测试的所有人来说都非常痛苦。

另外一方面,我们对某个事情的看法并不会一成不变。即使我是Tinker的作者,我也认为它只是某一阶段为了解决特定需求的产物。但是无论开发模式怎么改变,我们对质量和效率的追求是不会改变的。

## 课后作业

你的应用是否是A/B测试的狂热分子?对于A/B测试,你有哪些好的或者坏的的经历?欢迎留言跟我和其他同学一起讨论。

今天的课后作业是,思考自己的产品或者公司在灰度发布过程中存在哪些痛点?还有哪些优化的空间?请在留言中写下自己的心得体会。

欢迎你点击“请朋友读”,把今天的内容分享给好友,邀请他一起学习。最后别忘了在评论区提交今天的作业,我也为认真完成作业的同学准备了丰厚的“学习加油礼包”,期待与你一起切磋进步哦。

“万丈高楼平地起”,类似测试平台、发布平台或者数据平台这些内部系统很难短时间内做得非常完善,它们都是通过优化内部无数的小细节演进而来。所以我们需要始终保持耐心,朝着提升组织效能的方向前进。

## 总结

在过去那个做A/B测试非常艰难而且耗时耗力的年代,测试的每个环节都会经过千锤百炼。而现在通过功能强大的A/B测试系统,极大地降低测试的成本,提高了测试的效率,反而很多产品和开发人员变得有点滥用A/B测试,或者说有了“不去思考”的借口。

无论是研发主导的性能相关的A/B测试,还是产品主导的业务相关的A/B测试,其实很多时候都没有经过严谨的推敲,往往需要通过反反复复多次测试才能得到一个“结论”,而且还无法保证是可信的。所以无论是A/B测试,还是日常的灰度,都需要有明确的预期,真正去推敲里面的每一个环节。不要每次测试发布后,才发现实验设置不合理,或者发现这里那里漏了好几个数据打点,再反反复复进行修改,对参与测试的所有人来说都非常痛苦。

另外一方面,我们对某个事情的看法并不会一成不变。即使我是Tinker的作者,我也认为它只是某一阶段为了解决特定需求的产物。但是无论开发模式怎么改变,我们对质量和效率的追求是不会改变的。

## 课后作业

你的应用是否是A/B测试的狂热分子?对于A/B测试,你有哪些好的或者坏的的经历?欢迎留言跟我和其他同学一起讨论。

今天的课后作业是,思考自己的产品或者公司在灰度发布过程中存在哪些痛点?还有哪些优化的空间?请在留言中写下自己的心得体会。

欢迎你点击“请朋友读”,把今天的内容分享给好友,邀请他一起学习。最后别忘了在评论区提交今天的作业,我也为认真完成作业的同学准备了丰厚的“学习加油礼包”,期待与你一起切磋进步哦。