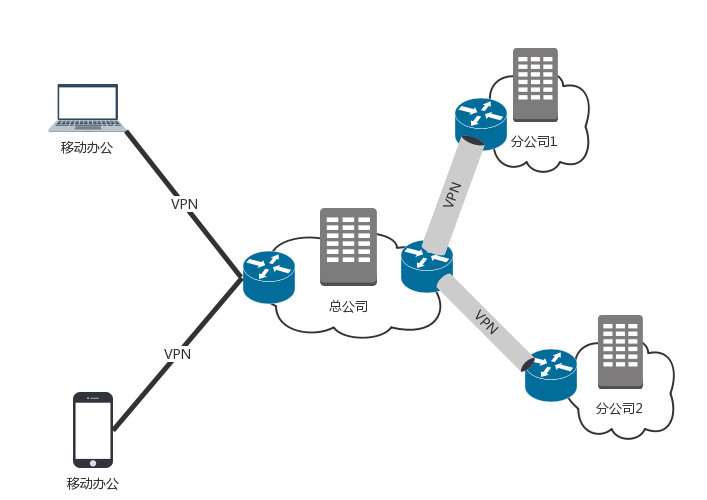

**VPN**,全名**Virtual Private Network**,**虚拟专用网**,就是利用开放的公众网络,建立专用数据传输通道,将远程的分支机构、移动办公人员等连接起来。

## VPN是如何工作的?

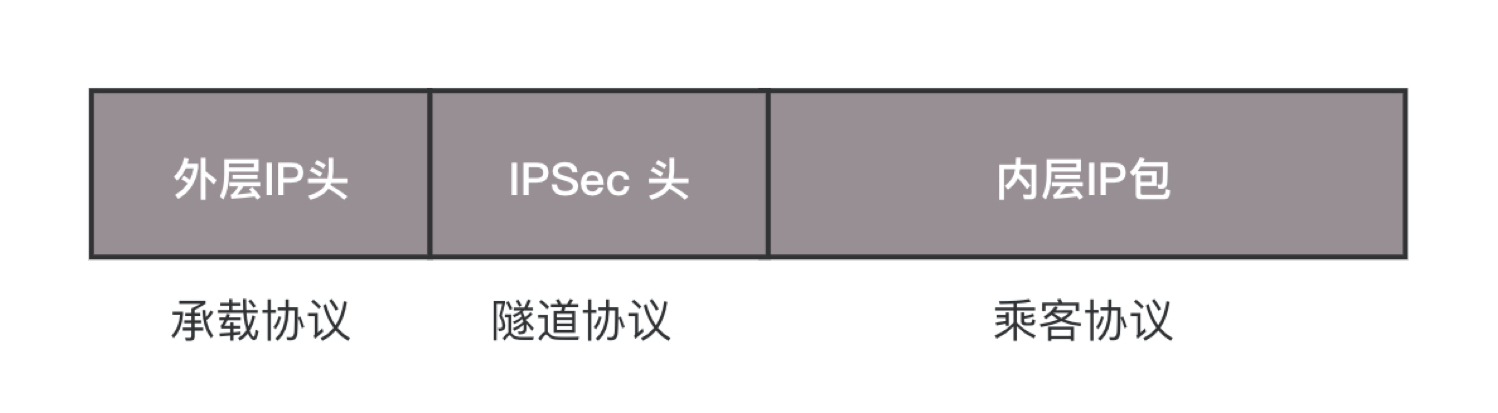

VPN通过隧道技术在公众网络上仿真一条点到点的专线,是通过利用一种协议来传输另外一种协议的技术,这里面涉及三种协议:**乘客协议**、**隧道协议**和**承载协议**。

我们以IPsec协议为例来说明。

**VPN**,全名**Virtual Private Network**,**虚拟专用网**,就是利用开放的公众网络,建立专用数据传输通道,将远程的分支机构、移动办公人员等连接起来。

## VPN是如何工作的?

VPN通过隧道技术在公众网络上仿真一条点到点的专线,是通过利用一种协议来传输另外一种协议的技术,这里面涉及三种协议:**乘客协议**、**隧道协议**和**承载协议**。

我们以IPsec协议为例来说明。

你知道如何通过自驾进行海南游吗?这其中,你的车怎么通过琼州海峡呢?这里用到轮渡,其实这就用到**隧道协议**。

在广州这边开车是有“协议”的,例如靠右行驶、红灯停、绿灯行,这个就相当于“被封装”的**乘客协议**。当然在海南那面,开车也是同样的协议。这就相当于需要连接在一起的一个公司的两个分部。

但是在海上坐船航行,也有它的协议,例如要看灯塔、要按航道航行等。这就是外层的**承载协议**。

那我的车如何从广州到海南呢?这就需要你遵循开车的协议,将车开上轮渡,所有通过轮渡的车都关在船舱里面,按照既定的规则排列好,这就是**隧道协议**。

在大海上,你的车是关在船舱里面的,就像在隧道里面一样,这个时候内部的乘客协议,也即驾驶协议没啥用处,只需要船遵从外层的承载协议,到达海南就可以了。

到达之后,外部承载协议的任务就结束了,打开船舱,将车开出来,就相当于取下承载协议和隧道协议的头。接下来,在海南该怎么开车,就怎么开车,还是内部的乘客协议起作用。

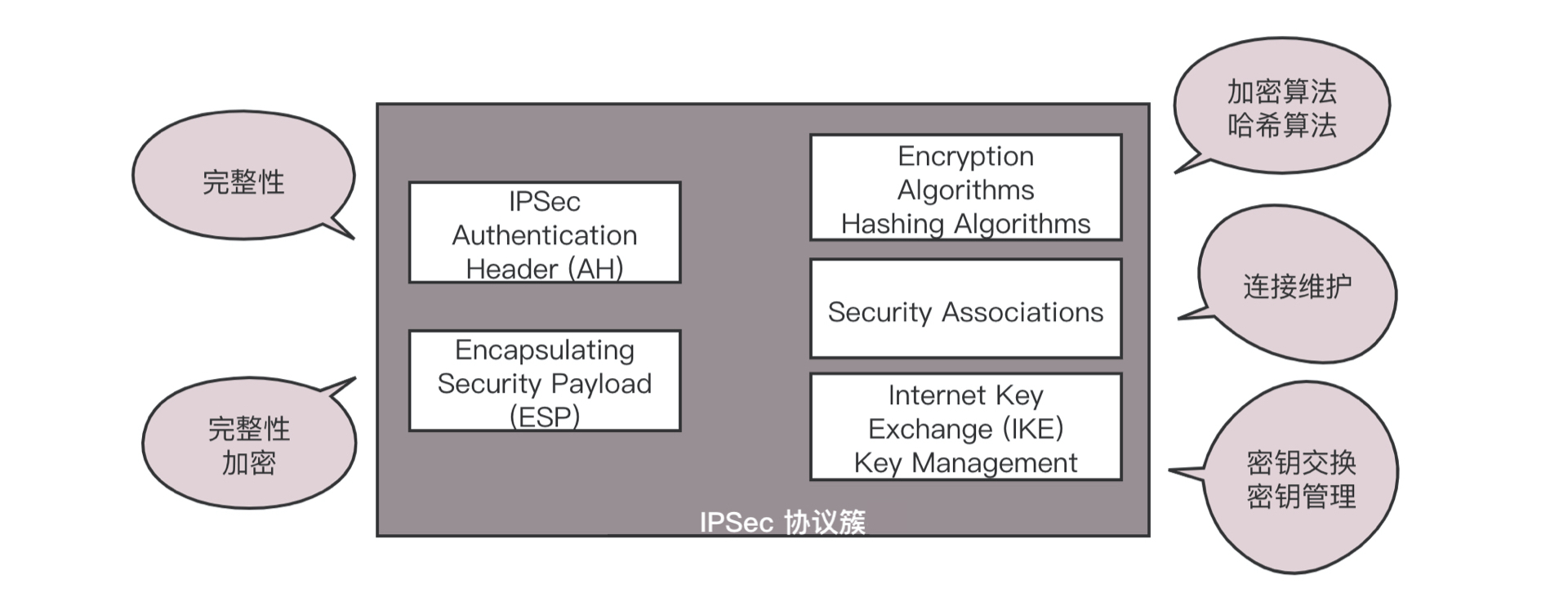

在最前面的时候说了,直接使用公网太不安全,所以接下来我们来看一种十分安全的VPN,**IPsec VPN**。这是基于IP协议的**安全隧道协议**,为了保证在公网上面信息的安全,因而采取了一定的机制保证安全性。

你知道如何通过自驾进行海南游吗?这其中,你的车怎么通过琼州海峡呢?这里用到轮渡,其实这就用到**隧道协议**。

在广州这边开车是有“协议”的,例如靠右行驶、红灯停、绿灯行,这个就相当于“被封装”的**乘客协议**。当然在海南那面,开车也是同样的协议。这就相当于需要连接在一起的一个公司的两个分部。

但是在海上坐船航行,也有它的协议,例如要看灯塔、要按航道航行等。这就是外层的**承载协议**。

那我的车如何从广州到海南呢?这就需要你遵循开车的协议,将车开上轮渡,所有通过轮渡的车都关在船舱里面,按照既定的规则排列好,这就是**隧道协议**。

在大海上,你的车是关在船舱里面的,就像在隧道里面一样,这个时候内部的乘客协议,也即驾驶协议没啥用处,只需要船遵从外层的承载协议,到达海南就可以了。

到达之后,外部承载协议的任务就结束了,打开船舱,将车开出来,就相当于取下承载协议和隧道协议的头。接下来,在海南该怎么开车,就怎么开车,还是内部的乘客协议起作用。

在最前面的时候说了,直接使用公网太不安全,所以接下来我们来看一种十分安全的VPN,**IPsec VPN**。这是基于IP协议的**安全隧道协议**,为了保证在公网上面信息的安全,因而采取了一定的机制保证安全性。

机制一:**私密性**,防止信息泄露给未经授权的个人,通过加密把数据从明文变成无法读懂的密文,从而确保数据的私密性。

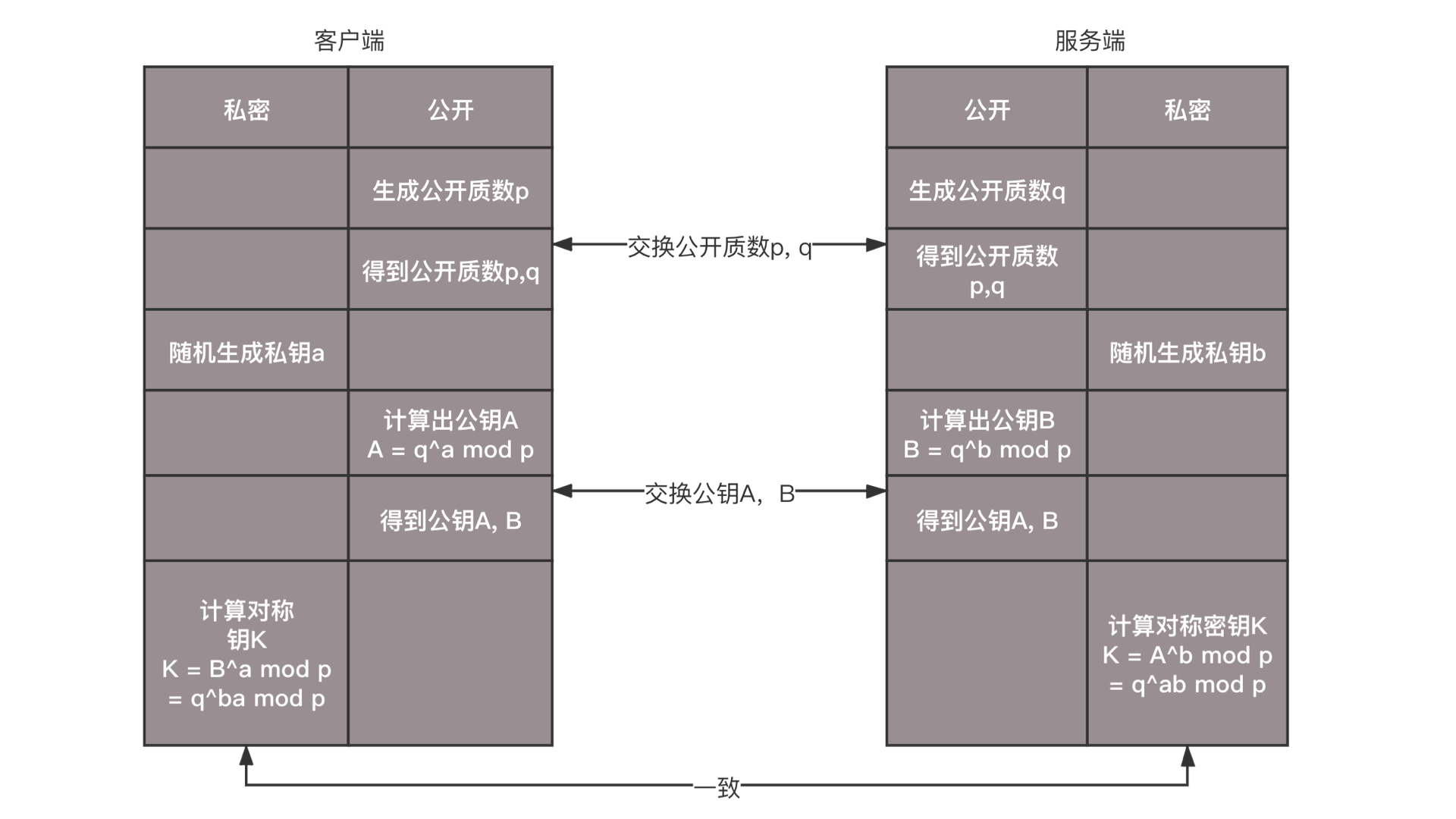

前面讲HTTPS的时候,说过加密可以分为对称加密和非对称加密。对称加密速度快一些。而VPN一旦建立,需要传输大量数据,因而我们采取对称加密。但是同样,对称加密还是存在加密密钥如何传输的问题,这里需要用到因特网密钥交换(IKE,Internet Key Exchange)协议。

在这个协议簇里面,有两种协议,这两种协议的区别在于封装网络包的格式不一样。

在这个协议簇里面,有两种协议,这两种协议的区别在于封装网络包的格式不一样。

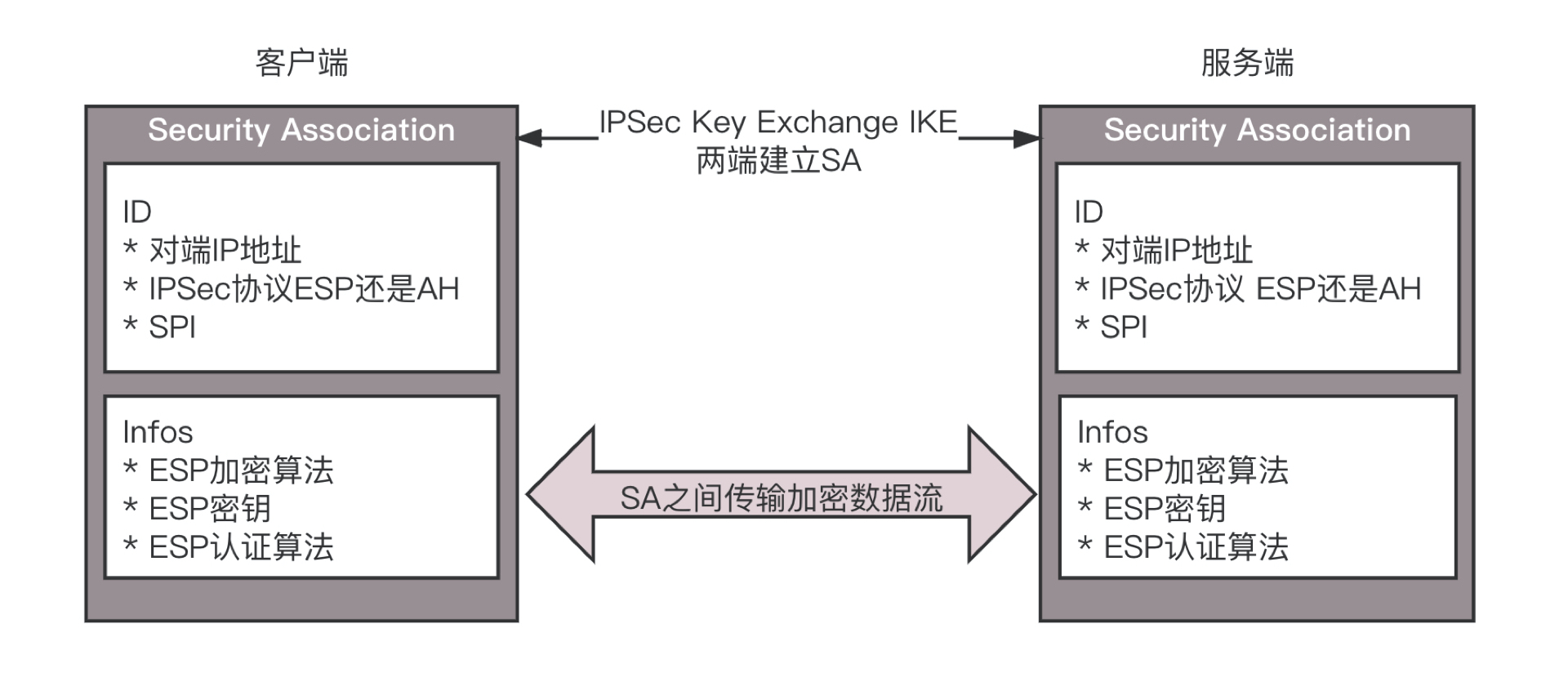

有了这个对称密钥K,接下来是**第二个阶段,建立IPsec SA**。在这个SA里面,双方会生成一个随机的对称密钥M,由K加密传给对方,然后使用M进行双方接下来通信的数据。对称密钥M是有过期时间的,会过一段时间,重新生成一次,从而防止被破解。

IPsec SA里面有以下内容:

有了这个对称密钥K,接下来是**第二个阶段,建立IPsec SA**。在这个SA里面,双方会生成一个随机的对称密钥M,由K加密传给对方,然后使用M进行双方接下来通信的数据。对称密钥M是有过期时间的,会过一段时间,重新生成一次,从而防止被破解。

IPsec SA里面有以下内容:

当IPsec建立好,接下来就可以开始打包封装传输了。

当IPsec建立好,接下来就可以开始打包封装传输了。

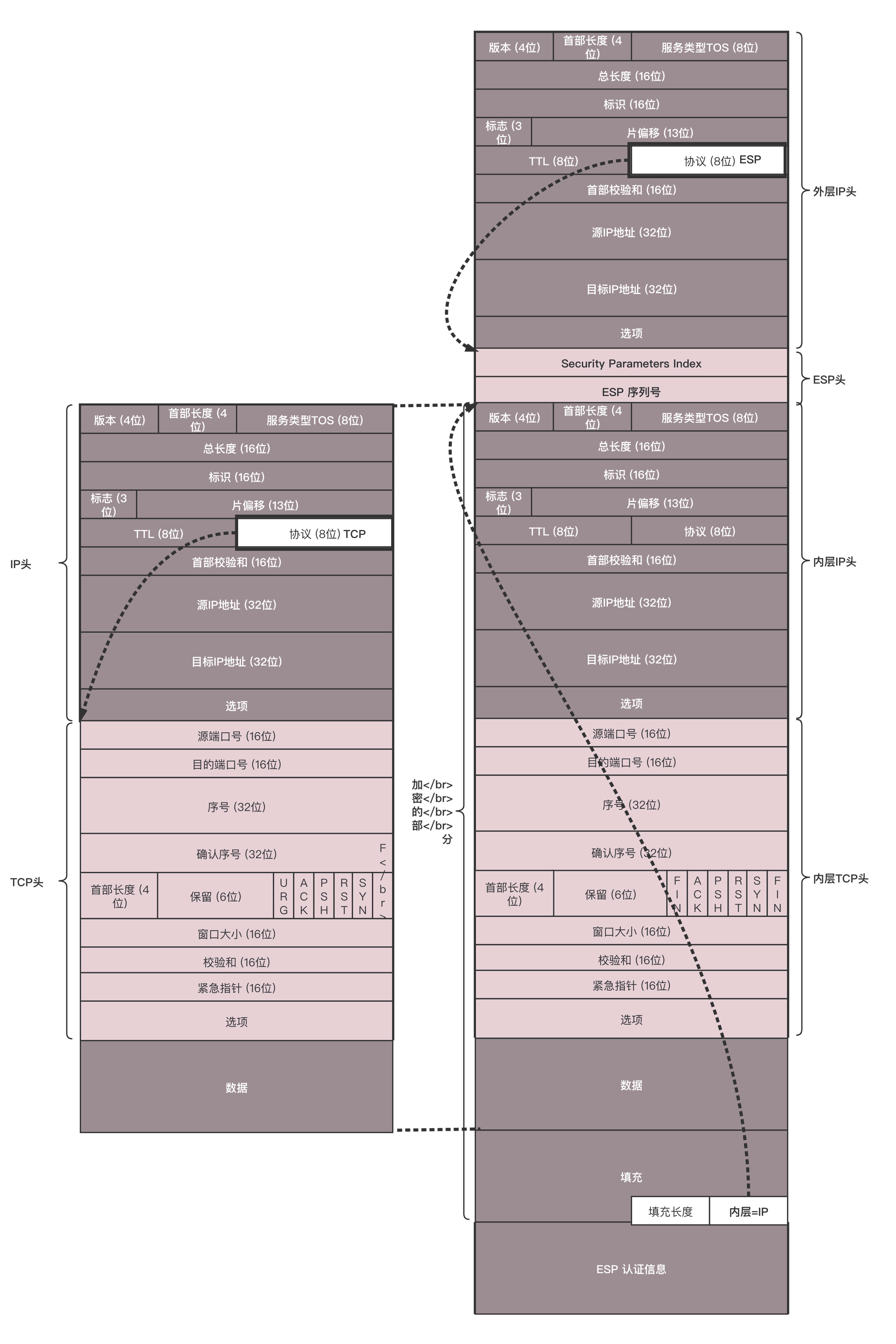

左面是原始的IP包,在IP头里面,会指定上一层的协议为TCP。ESP要对IP包进行封装,因而IP头里面的上一层协议为ESP。在ESP的正文里面,ESP的头部有双方商讨好的SPI,以及这次传输的序列号。

接下来全部是加密的内容。可以通过对称密钥进行解密,解密后在正文的最后,指明了里面的协议是什么。如果是IP,则需要先解析IP头,然后解析TCP头,这是从隧道出来后解封装的过程。

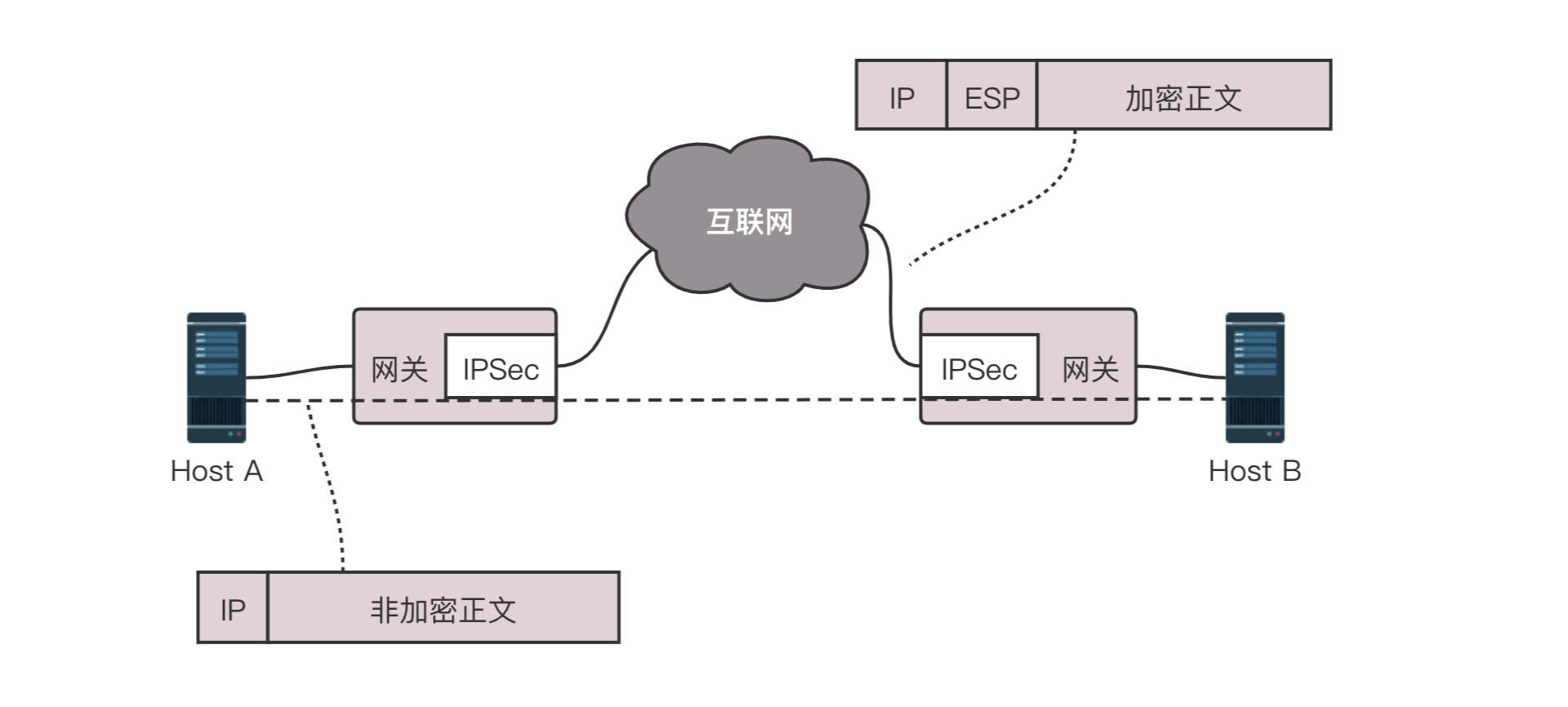

有了IPsec VPN之后,客户端发送的明文的IP包,都会被加上ESP头和IP头,在公网上传输,由于加密,可以保证不被窃取,到了对端后,去掉ESP的头,进行解密。

左面是原始的IP包,在IP头里面,会指定上一层的协议为TCP。ESP要对IP包进行封装,因而IP头里面的上一层协议为ESP。在ESP的正文里面,ESP的头部有双方商讨好的SPI,以及这次传输的序列号。

接下来全部是加密的内容。可以通过对称密钥进行解密,解密后在正文的最后,指明了里面的协议是什么。如果是IP,则需要先解析IP头,然后解析TCP头,这是从隧道出来后解封装的过程。

有了IPsec VPN之后,客户端发送的明文的IP包,都会被加上ESP头和IP头,在公网上传输,由于加密,可以保证不被窃取,到了对端后,去掉ESP的头,进行解密。

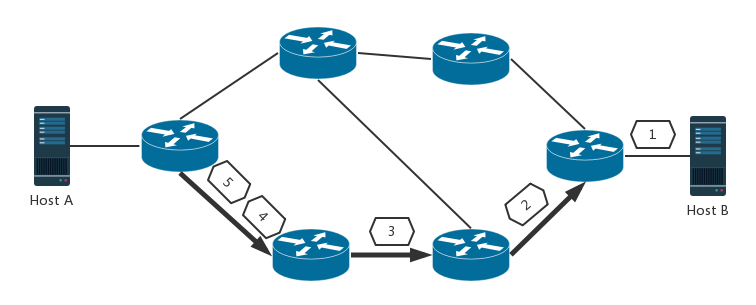

这种点对点的基于IP的VPN,能满足互通的要求,但是速度往往比较慢,这是由底层IP协议的特性决定的。IP不是面向连接的,是尽力而为的协议,每个IP包自由选择路径,到每一个路由器,都自己去找下一跳,丢了就丢了,是靠上一层TCP的重发来保证可靠性。

这种点对点的基于IP的VPN,能满足互通的要求,但是速度往往比较慢,这是由底层IP协议的特性决定的。IP不是面向连接的,是尽力而为的协议,每个IP包自由选择路径,到每一个路由器,都自己去找下一跳,丢了就丢了,是靠上一层TCP的重发来保证可靠性。

因为IP网络从设计的时候,就认为是不可靠的,所以即使同一个连接,也可能选择不同的道路,这样的好处是,一条道路崩溃的时候,总有其他的路可以走。当然,带来的代价就是,不断的路由查找,效率比较差。

和IP对应的另一种技术称为ATM。这种协议和IP协议的不同在于,它是面向连接的。你可以说TCP也是面向连接的啊。这两个不同,ATM和IP是一个层次的,和TCP不是一个层次的。

另外,TCP所谓的面向连接,是不停地重试来保证成功,其实下层的IP还是不面向连接的,丢了就丢了。ATM是传输之前先建立一个连接,形成一个虚拟的通路,一旦连接建立了,所有的包都按照相同的路径走,不会分头行事。

因为IP网络从设计的时候,就认为是不可靠的,所以即使同一个连接,也可能选择不同的道路,这样的好处是,一条道路崩溃的时候,总有其他的路可以走。当然,带来的代价就是,不断的路由查找,效率比较差。

和IP对应的另一种技术称为ATM。这种协议和IP协议的不同在于,它是面向连接的。你可以说TCP也是面向连接的啊。这两个不同,ATM和IP是一个层次的,和TCP不是一个层次的。

另外,TCP所谓的面向连接,是不停地重试来保证成功,其实下层的IP还是不面向连接的,丢了就丢了。ATM是传输之前先建立一个连接,形成一个虚拟的通路,一旦连接建立了,所有的包都按照相同的路径走,不会分头行事。

好处是不需要每次都查路由表的,虚拟路径已经建立,打上了标签,后续的包傻傻的跟着走就是了,不用像IP包一样,每个包都思考下一步怎么走,都按相同的路径走,这样效率会高很多。

但是一旦虚拟路径上的某个路由器坏了,则这个连接就断了,什么也发不过去了,因为其他的包还会按照原来的路径走,都掉坑里了,它们不会选择其他的路径走。

ATM技术虽然没有成功,但其屏弃了繁琐的路由查找,改为简单快速的标签交换,将具有全局意义的路由表改为只有本地意义的标签表,这些都可以大大提高一台路由器的转发功力。

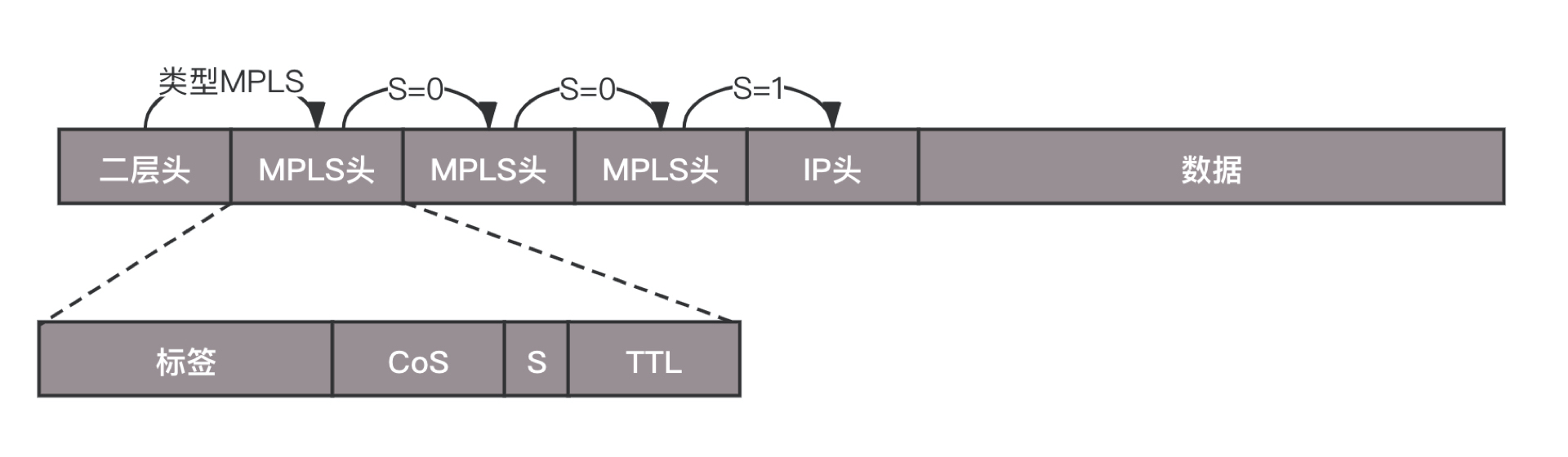

有没有一种方式将两者的优点结合起来呢?这就是**多协议标签交换**(**MPLS**,**Multi-Protocol Label Switching**)。MPLS的格式如图所示,在原始的IP头之外,多了MPLS的头,里面可以打标签。

好处是不需要每次都查路由表的,虚拟路径已经建立,打上了标签,后续的包傻傻的跟着走就是了,不用像IP包一样,每个包都思考下一步怎么走,都按相同的路径走,这样效率会高很多。

但是一旦虚拟路径上的某个路由器坏了,则这个连接就断了,什么也发不过去了,因为其他的包还会按照原来的路径走,都掉坑里了,它们不会选择其他的路径走。

ATM技术虽然没有成功,但其屏弃了繁琐的路由查找,改为简单快速的标签交换,将具有全局意义的路由表改为只有本地意义的标签表,这些都可以大大提高一台路由器的转发功力。

有没有一种方式将两者的优点结合起来呢?这就是**多协议标签交换**(**MPLS**,**Multi-Protocol Label Switching**)。MPLS的格式如图所示,在原始的IP头之外,多了MPLS的头,里面可以打标签。

在二层头里面,有类型字段,0x0800表示IP,0x8847表示MPLS Label。

在MPLS头里面,首先是标签值占20位,接着是3位实验位,再接下来是1位栈底标志位,表示当前标签是否位于栈底了。这样就允许多个标签被编码到同一个数据包中,形成标签栈。最后是8位TTL存活时间字段,如果标签数据包的出发TTL值为0,那么该数据包在网络中的生命期被认为已经过期了。

有了标签,还需要设备认这个标签,并且能够根据这个标签转发,这种能够转发标签的路由器称为**标签交换路由器**(LSR,Label Switching Router)。

这种路由器会有两个表格,一个就是传统的FIB,也即路由表,另一个就是LFIB,标签转发表。有了这两个表,既可以进行普通的路由转发,也可以进行基于标签的转发。

在二层头里面,有类型字段,0x0800表示IP,0x8847表示MPLS Label。

在MPLS头里面,首先是标签值占20位,接着是3位实验位,再接下来是1位栈底标志位,表示当前标签是否位于栈底了。这样就允许多个标签被编码到同一个数据包中,形成标签栈。最后是8位TTL存活时间字段,如果标签数据包的出发TTL值为0,那么该数据包在网络中的生命期被认为已经过期了。

有了标签,还需要设备认这个标签,并且能够根据这个标签转发,这种能够转发标签的路由器称为**标签交换路由器**(LSR,Label Switching Router)。

这种路由器会有两个表格,一个就是传统的FIB,也即路由表,另一个就是LFIB,标签转发表。有了这两个表,既可以进行普通的路由转发,也可以进行基于标签的转发。

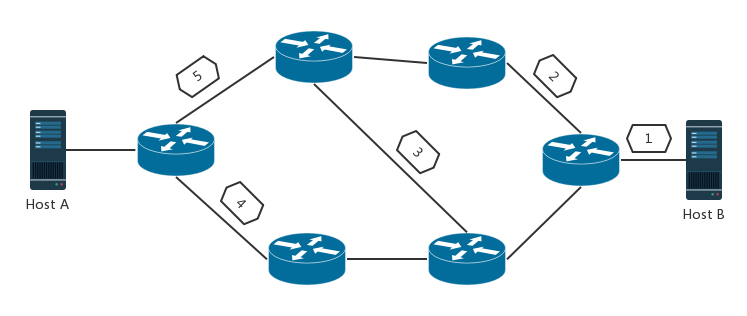

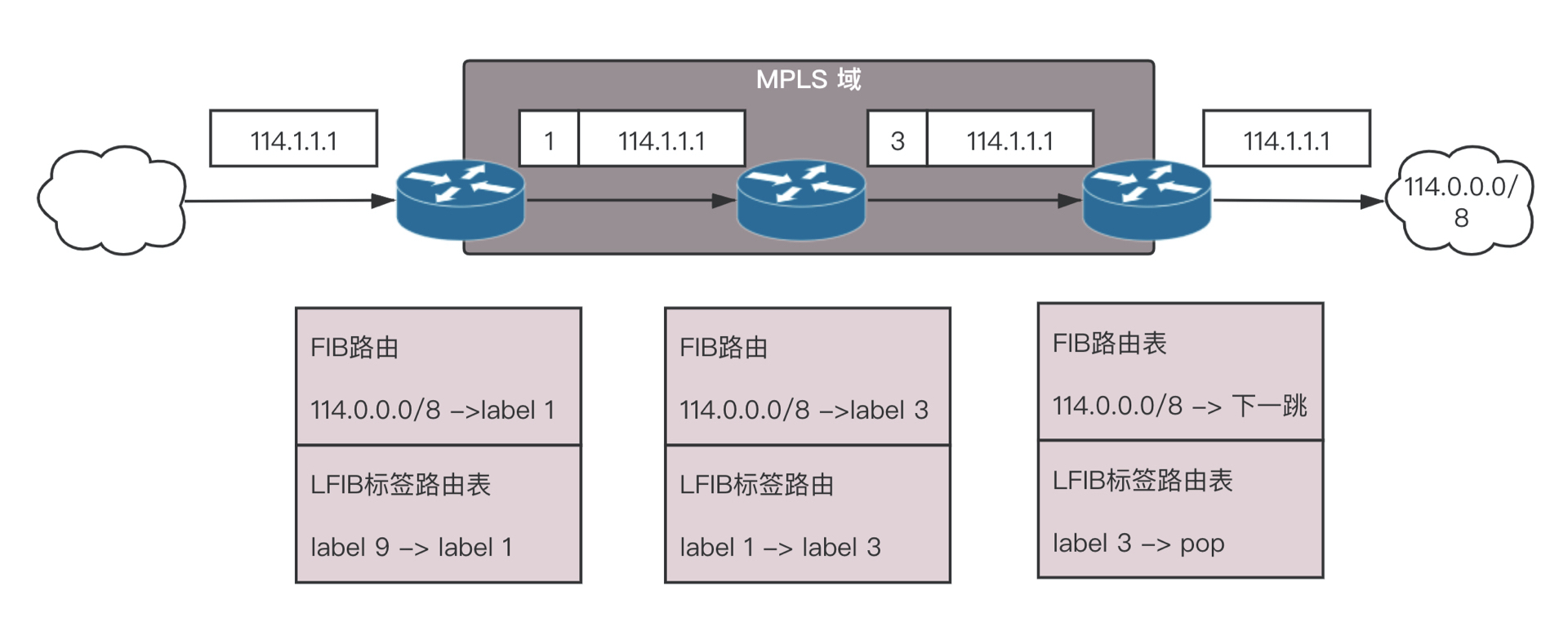

有了标签转发表,转发的过程如图所示,就不用每次都进行普通路由的查找了。

这里我们区分MPLS区域和非MPLS区域。在MPLS区域中间,使用标签进行转发,非MPLS区域,使用普通路由转发,在边缘节点上,需要有能力将对于普通路由的转发,变成对于标签的转发。

例如图中要访问114.1.1.1,在边界上查找普通路由,发现马上要进入MPLS区域了,进去了对应标签1,于是在IP头外面加一个标签1,在区域里面,标签1要变成标签3,标签3到达出口边缘,将标签去掉,按照路由发出。

这样一个通过标签转换而建立的路径称为LSP,标签交换路径。在一条LSP上,沿数据包传送的方向,相邻的LSR分别叫**上游LSR**(**upstream LSR**)和**下游LSR**(**downstream LSR**)。

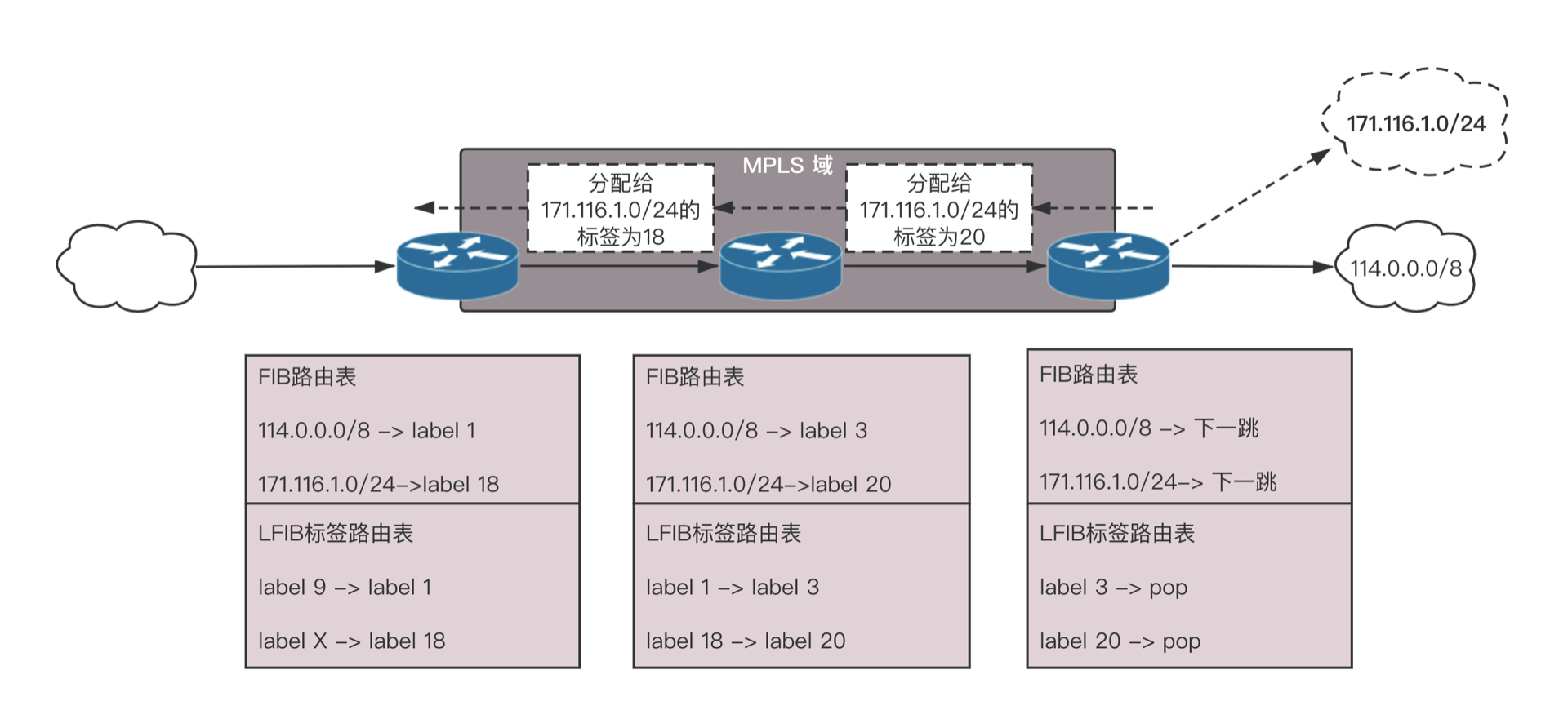

有了标签,转发是很简单的事,但是如何生成标签,却是MPLS中最难修炼的部分。在MPLS秘笈中,这部分被称为**LDP**(**Label Distribution Protocol**),是一个动态的生成标签的协议。

其实LDP与IP帮派中的路由协议十分相像,通过LSR的交互,互相告知去哪里应该打哪个标签,称为标签分发,往往是从下游开始的。

有了标签转发表,转发的过程如图所示,就不用每次都进行普通路由的查找了。

这里我们区分MPLS区域和非MPLS区域。在MPLS区域中间,使用标签进行转发,非MPLS区域,使用普通路由转发,在边缘节点上,需要有能力将对于普通路由的转发,变成对于标签的转发。

例如图中要访问114.1.1.1,在边界上查找普通路由,发现马上要进入MPLS区域了,进去了对应标签1,于是在IP头外面加一个标签1,在区域里面,标签1要变成标签3,标签3到达出口边缘,将标签去掉,按照路由发出。

这样一个通过标签转换而建立的路径称为LSP,标签交换路径。在一条LSP上,沿数据包传送的方向,相邻的LSR分别叫**上游LSR**(**upstream LSR**)和**下游LSR**(**downstream LSR**)。

有了标签,转发是很简单的事,但是如何生成标签,却是MPLS中最难修炼的部分。在MPLS秘笈中,这部分被称为**LDP**(**Label Distribution Protocol**),是一个动态的生成标签的协议。

其实LDP与IP帮派中的路由协议十分相像,通过LSR的交互,互相告知去哪里应该打哪个标签,称为标签分发,往往是从下游开始的。

如果有一个边缘节点发现自己的路由表中出现了新的目的地址,它就要给别人说,我能到达一条新的路径了。

如果此边缘节点存在上游LSR,并且尚有可供分配的标签,则该节点为新的路径分配标签,并向上游发出标签映射消息,其中包含分配的标签等信息。

收到标签映射消息的LSR记录相应的标签映射信息,在其标签转发表中增加相应的条目。此LSR为它的上游LSR分配标签,并继续向上游LSR发送标签映射消息。

当入口LSR收到标签映射消息时,在标签转发表中增加相应的条目。这时,就完成了LSP的建立。有了标签,转发轻松多了,但是这个和VPN什么关系呢?

可以想象,如果我们VPN通道里面包的转发,都是通过标签的方式进行,效率就会高很多。所以要想个办法把MPLS应用于VPN。

如果有一个边缘节点发现自己的路由表中出现了新的目的地址,它就要给别人说,我能到达一条新的路径了。

如果此边缘节点存在上游LSR,并且尚有可供分配的标签,则该节点为新的路径分配标签,并向上游发出标签映射消息,其中包含分配的标签等信息。

收到标签映射消息的LSR记录相应的标签映射信息,在其标签转发表中增加相应的条目。此LSR为它的上游LSR分配标签,并继续向上游LSR发送标签映射消息。

当入口LSR收到标签映射消息时,在标签转发表中增加相应的条目。这时,就完成了LSP的建立。有了标签,转发轻松多了,但是这个和VPN什么关系呢?

可以想象,如果我们VPN通道里面包的转发,都是通过标签的方式进行,效率就会高很多。所以要想个办法把MPLS应用于VPN。

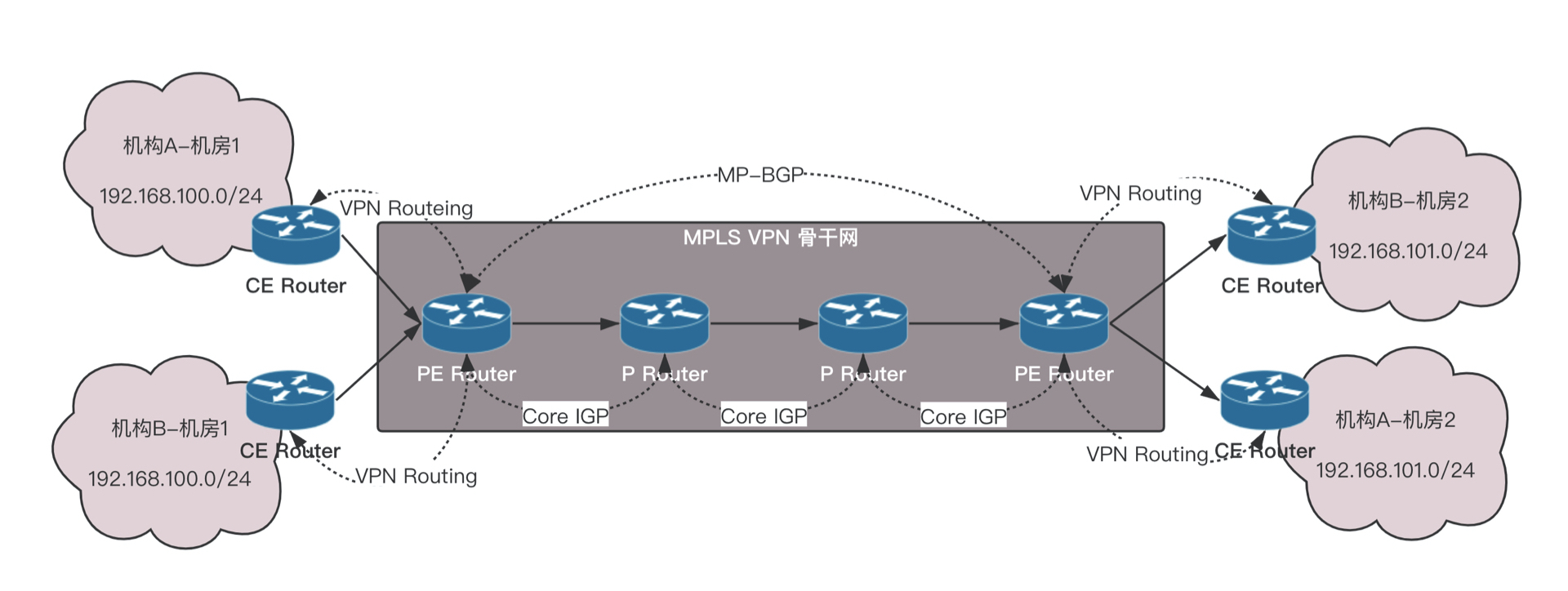

在MPLS VPN中,网络中的路由器分成以下几类:

在MPLS VPN中,网络中的路由器分成以下几类:

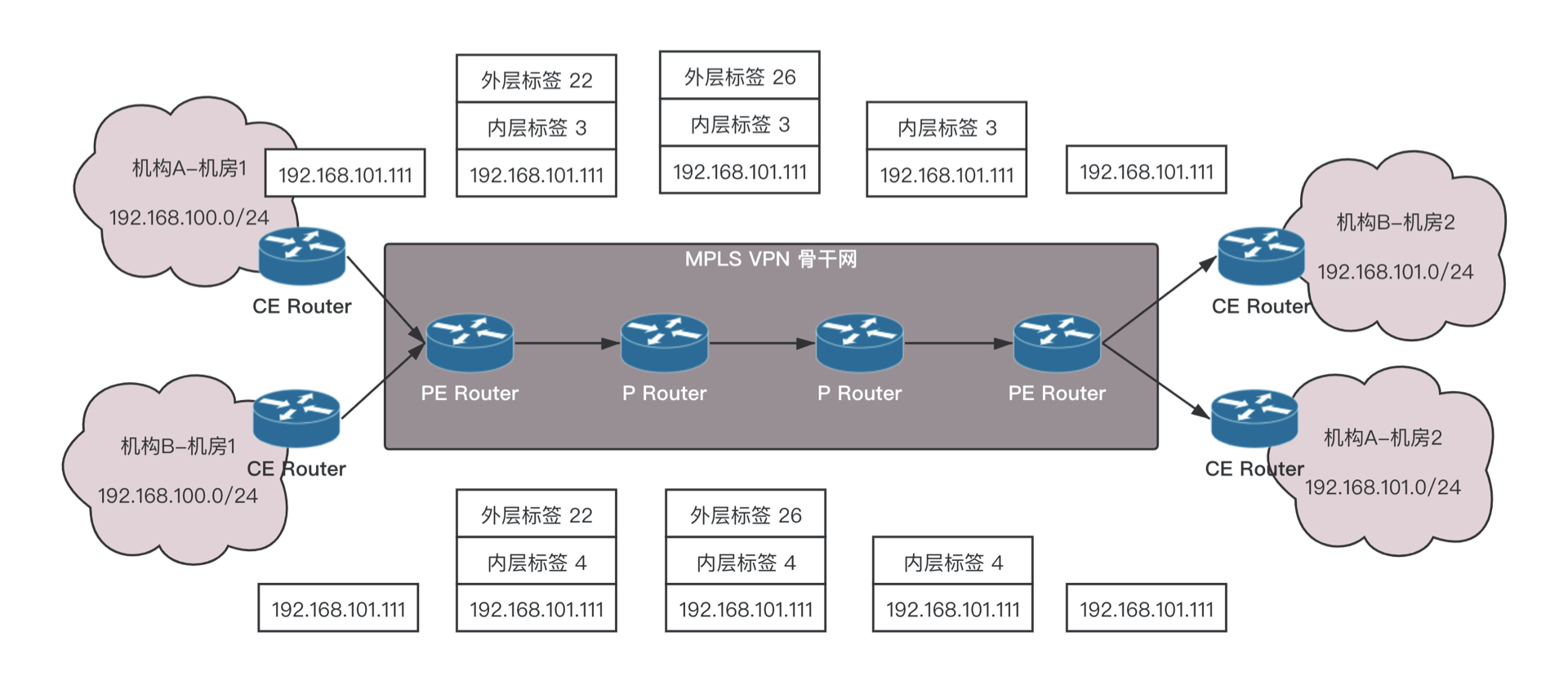

我们来举一个例子,看MPLS VPN的包发送过程。

我们来举一个例子,看MPLS VPN的包发送过程。