任何产品,用户在接触到内核之前,一定会接触到某种形式的介质,这些用户和产品内核之间的一切,都可以称作“用户界面”。我们想想,随着用户需求场景的变化,更需要快速响应、更容易快速响应的其实是用户界面,而不是产品内核,界面不好,你的内核根本没机会让用户用到。

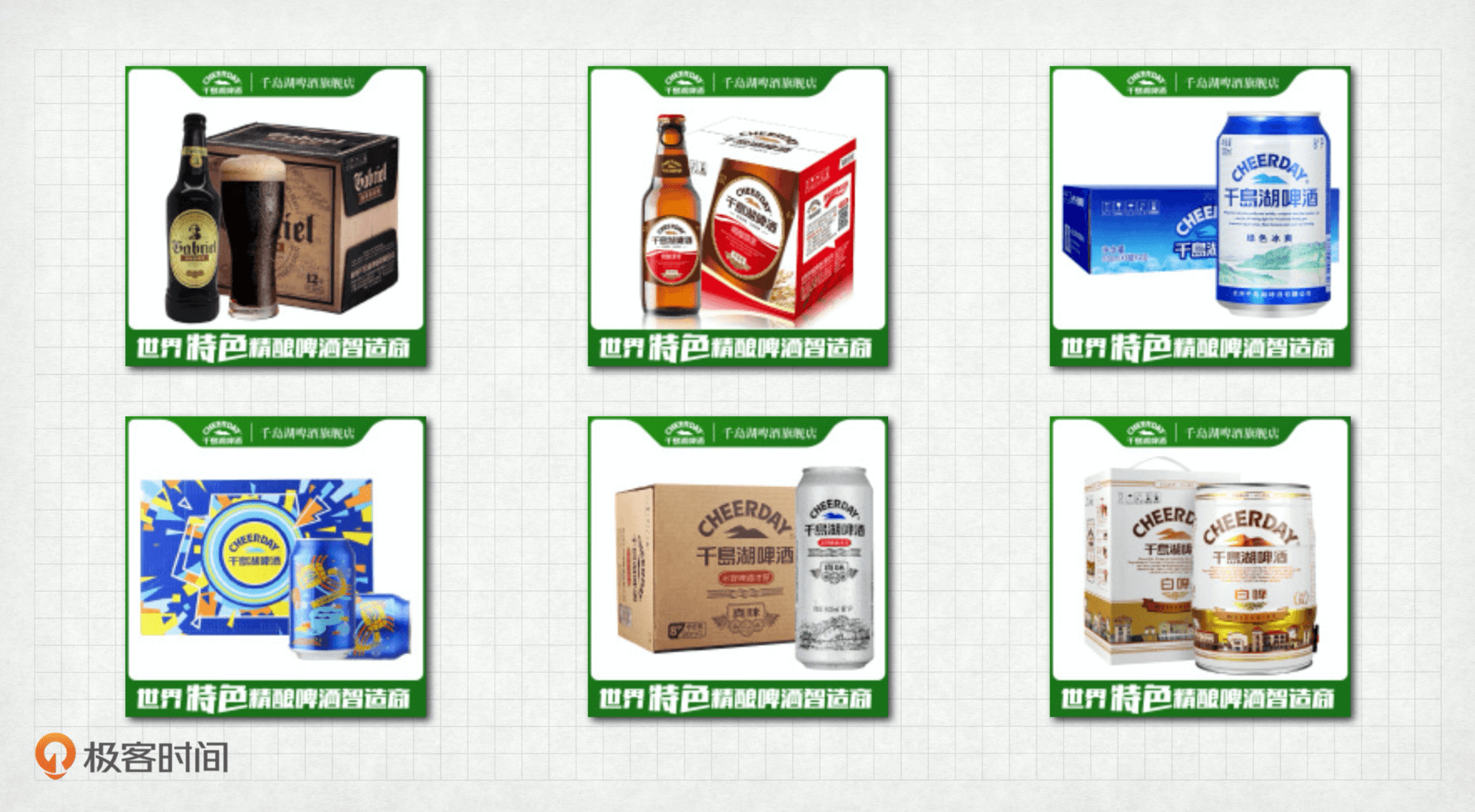

回到千岛湖啤酒,它整箱的包装,是从木条箱到塑料箱再过渡到纸箱的,一方面成本在逐步降低,另一方面,箱子从纯粹为了“储存运输”过渡到“兼顾品牌营销”功能。这里面,也体现出了**包装的“做出来”与“推出去”效率的提升**。

我发现,在一个市场早期的时候,只要产品**内核**足够好,就“好酒不怕巷子深”,但在市场充分竞争的时候,“好酒也要勤吆喝”,**用户界面**就越来越重要。

继续聊包装,刚才那整箱整箱的,可以算是面对小型B端的包装,而每一瓶啤酒,就是面向C端,终端消费者的包装了。

任何产品,用户在接触到内核之前,一定会接触到某种形式的介质,这些用户和产品内核之间的一切,都可以称作“用户界面”。我们想想,随着用户需求场景的变化,更需要快速响应、更容易快速响应的其实是用户界面,而不是产品内核,界面不好,你的内核根本没机会让用户用到。

回到千岛湖啤酒,它整箱的包装,是从木条箱到塑料箱再过渡到纸箱的,一方面成本在逐步降低,另一方面,箱子从纯粹为了“储存运输”过渡到“兼顾品牌营销”功能。这里面,也体现出了**包装的“做出来”与“推出去”效率的提升**。

我发现,在一个市场早期的时候,只要产品**内核**足够好,就“好酒不怕巷子深”,但在市场充分竞争的时候,“好酒也要勤吆喝”,**用户界面**就越来越重要。

继续聊包装,刚才那整箱整箱的,可以算是面对小型B端的包装,而每一瓶啤酒,就是面向C端,终端消费者的包装了。

图中千岛湖啤酒单瓶的样子是按照时间顺序排列的,你会发现一个明显且有趣的规律,就是它的瓶身越来越小了。为什么?你也可以暂停音频思考一下。在我看来,最本质的原因就是“适应场景包装”,**用户需求场景变了**。

最早的640ml是墨绿色玻璃瓶,不知道能让你联想到什么场景?我想到的是,夏夜,路边,大排档,几个爱喝酒的大老爷们,侃侃而谈。而最右边230ml的棕色小瓶,我能想到的是一个酒吧里,年轻男女人手一瓶,边喝边聊。

如果我们把场景里出现的产品对调,那你就会感到画风不对,大排档里的大老爷们忽然就有点“娘”了,而酒吧里的年轻人,总觉得要开始打群架。

图中千岛湖啤酒单瓶的样子是按照时间顺序排列的,你会发现一个明显且有趣的规律,就是它的瓶身越来越小了。为什么?你也可以暂停音频思考一下。在我看来,最本质的原因就是“适应场景包装”,**用户需求场景变了**。

最早的640ml是墨绿色玻璃瓶,不知道能让你联想到什么场景?我想到的是,夏夜,路边,大排档,几个爱喝酒的大老爷们,侃侃而谈。而最右边230ml的棕色小瓶,我能想到的是一个酒吧里,年轻男女人手一瓶,边喝边聊。

如果我们把场景里出现的产品对调,那你就会感到画风不对,大排档里的大老爷们忽然就有点“娘”了,而酒吧里的年轻人,总觉得要开始打群架。

扩展开,单瓶的包装也从纯玻璃瓶分化出各种材质,以适应各种用户需求场景。比如鲜啤桶,就容易让人想到烤肉店。

### 从实体到服务

到了“服务”这里,就有点要开脑洞了。

2015年,千岛湖啤酒在杭州武林门商圈的银泰城三楼的临街店铺,开了个叫“CheerDay啤酒+”的体验店,或者说酒吧。这个店,一切都很潮,从装修、到日常的灯光音响,到餐食,到员工。

扩展开,单瓶的包装也从纯玻璃瓶分化出各种材质,以适应各种用户需求场景。比如鲜啤桶,就容易让人想到烤肉店。

### 从实体到服务

到了“服务”这里,就有点要开脑洞了。

2015年,千岛湖啤酒在杭州武林门商圈的银泰城三楼的临街店铺,开了个叫“CheerDay啤酒+”的体验店,或者说酒吧。这个店,一切都很潮,从装修、到日常的灯光音响,到餐食,到员工。

它这是在做什么?在我看来,这是一次大胆的扩展尝试,从卖“啤酒”到卖“喝啤酒的场景”,从卖“实体产品”到卖“和产品有关的服务”。

我们在[第9讲](https://time.geekbang.org/column/article/162862)里提过,随着用户越来越重要,我们交付的产品服务系统,往往有服务比例增加的趋势,这又是一个例证。

它这是在做什么?在我看来,这是一次大胆的扩展尝试,从卖“啤酒”到卖“喝啤酒的场景”,从卖“实体产品”到卖“和产品有关的服务”。

我们在[第9讲](https://time.geekbang.org/column/article/162862)里提过,随着用户越来越重要,我们交付的产品服务系统,往往有服务比例增加的趋势,这又是一个例证。

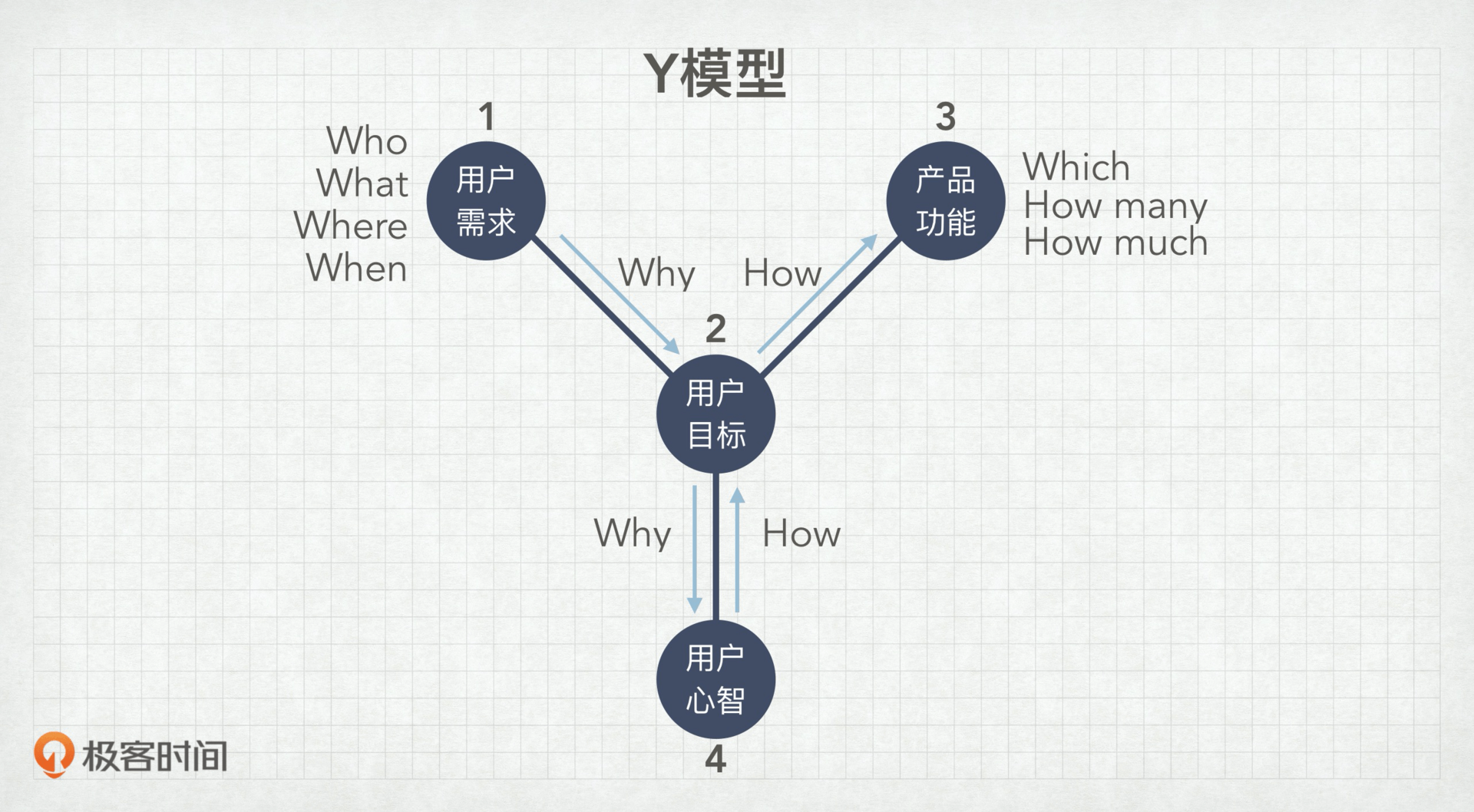

往大了讲,千岛湖啤酒开始尝试卖文化、卖品牌、试图影响用户心智了,回顾Y模型,这其实是开始试着满足“节点4”的需求。任何一家公司,如果一直只是卖实体物品,那它的想象空间是很有限的。只有开始影响用户心智,那才能突破天花板。

比如迪士尼卖的不是电影、玩偶,而是帮你造梦,星巴克卖的也不是一杯杯的咖啡,而是一种空间。同样的,千岛湖啤酒也把自己的Slogan改为“酿造快乐生活”,不是酿酒,而是酿造快乐生活。

不过,实话实说,因为创新从来都是九死一生,这家店也不例外。因为经验不足,这个酒吧亏损比较厉害,后来主动关掉了。回顾我们讲过的“点子过滤器”,你也会发现,当时,千岛湖啤酒的内部能力其实是不足的,比如团队没有任何经验。

但成功的创新,真是要**总结失败教训**,继续前行的。千岛湖啤酒很快,在这个方向上做出了第二次尝试,更加地扬长避短了。

他们在自己的工厂那里,做了个千岛湖啤酒小镇。

有这么几点值得说,同样的,我们用上学过的“[点子过滤器](https://time.geekbang.org/column/article/157856)”。

1. 当年的再就业工程中,政府划拨的土地位置很好,就在千岛湖高速下口,车程不到五分钟。

1. 土地面积很大,而千岛湖啤酒的市场份额,比起青岛雪花来还是小弟弟,所以并没有需要扩建厂房,一直空置着。

1. 土地的成本很低,一直闲置不知道做什么好。

这三点,是内部尚未被利用的能力,是千岛湖啤酒独占的资源。

4.千岛湖是个很有价值的旅游文化IP,值得傍大款。这是外部宏观环境的加分项。

往大了讲,千岛湖啤酒开始尝试卖文化、卖品牌、试图影响用户心智了,回顾Y模型,这其实是开始试着满足“节点4”的需求。任何一家公司,如果一直只是卖实体物品,那它的想象空间是很有限的。只有开始影响用户心智,那才能突破天花板。

比如迪士尼卖的不是电影、玩偶,而是帮你造梦,星巴克卖的也不是一杯杯的咖啡,而是一种空间。同样的,千岛湖啤酒也把自己的Slogan改为“酿造快乐生活”,不是酿酒,而是酿造快乐生活。

不过,实话实说,因为创新从来都是九死一生,这家店也不例外。因为经验不足,这个酒吧亏损比较厉害,后来主动关掉了。回顾我们讲过的“点子过滤器”,你也会发现,当时,千岛湖啤酒的内部能力其实是不足的,比如团队没有任何经验。

但成功的创新,真是要**总结失败教训**,继续前行的。千岛湖啤酒很快,在这个方向上做出了第二次尝试,更加地扬长避短了。

他们在自己的工厂那里,做了个千岛湖啤酒小镇。

有这么几点值得说,同样的,我们用上学过的“[点子过滤器](https://time.geekbang.org/column/article/157856)”。

1. 当年的再就业工程中,政府划拨的土地位置很好,就在千岛湖高速下口,车程不到五分钟。

1. 土地面积很大,而千岛湖啤酒的市场份额,比起青岛雪花来还是小弟弟,所以并没有需要扩建厂房,一直空置着。

1. 土地的成本很低,一直闲置不知道做什么好。

这三点,是内部尚未被利用的能力,是千岛湖啤酒独占的资源。

4.千岛湖是个很有价值的旅游文化IP,值得傍大款。这是外部宏观环境的加分项。 >

>

书名:《创新者的窘境》

原作名: The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail

作者: [美] 克莱顿·克里斯坦森