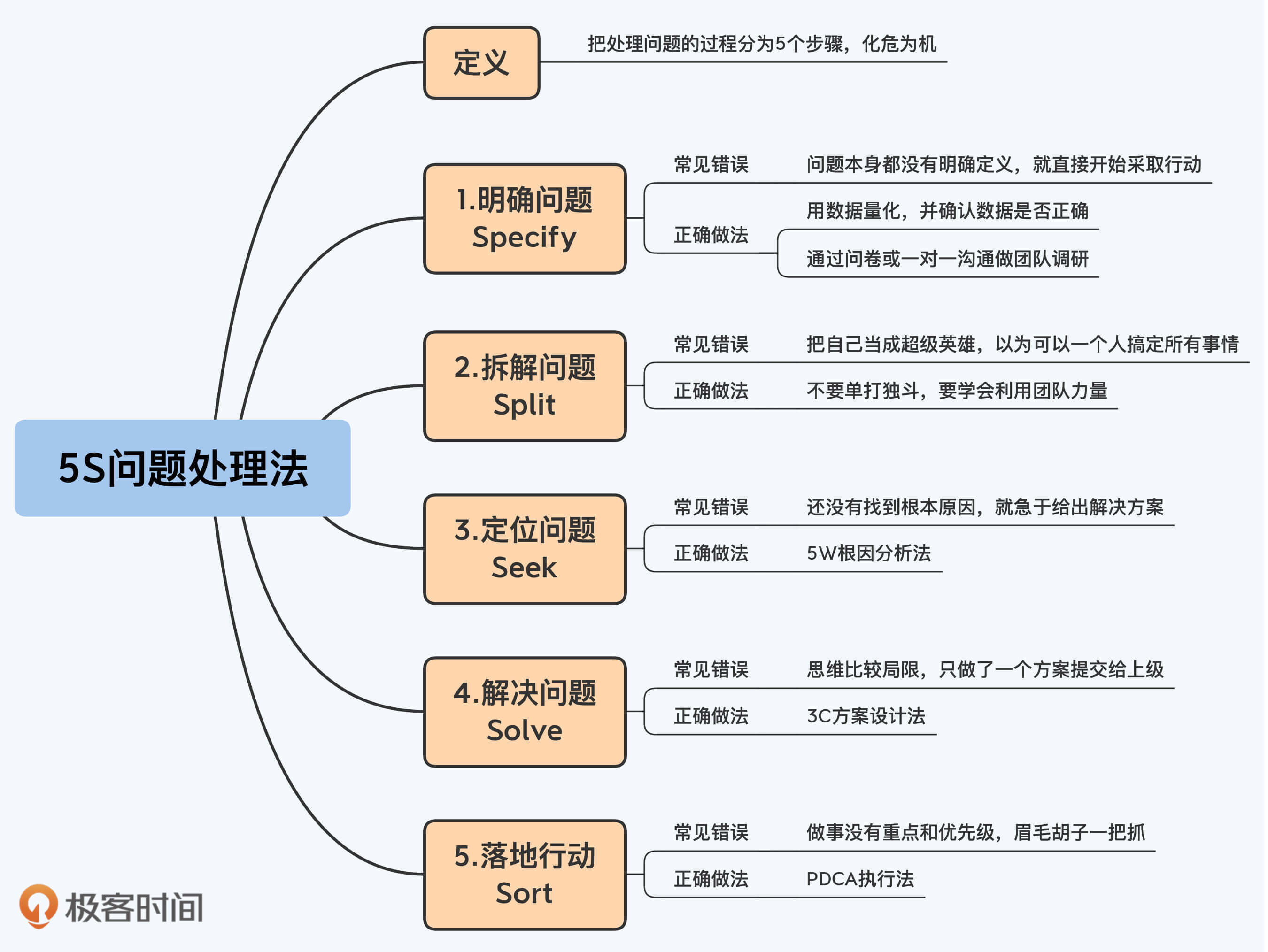

接下来,我会为你逐一讲解这5个步骤。

## 第一步:明确问题(Specify)

第一个步骤是,**明确问题**。

我有个朋友曾经遇到过这样的情况:

领导跟他说,最近团队士气好像不高。他立刻分析了8点原因,并提出了针对性的改进意见,还觉得自己反应很快,能力很强。

然后领导就让他负责提升士气,于是他组织培训和团队活动,搞各种评奖,推出各种新制度……干了一大堆事儿。

结果半年后,老板说,感觉士气还是没什么变化。

这其实是很多人都会犯的第一个错误:**问题本身都没有明确定义,就直接开始采取行动。**结果很可能就是,你做了很多事情,但无法衡量。

所以你一定要提醒自己,在解决问题之前,先要明确问题。(这本来是不言而喻的道理,但是在实际工作中我们往往容易忘记。)

怎么明确呢?根据问题有没有用数据量化,可以分为两种情况。

### 量化了的问题

首先,对于已经用数据量化的问题,关键在于**确认数据是否准确**。

通过数据来展现问题是比较直观的,而且很多人认为“数据不会撒谎”,所以他们看到数据之后就直接开始处理。

但其实这种情况也是需要明确问题的。因为数据可能出错,出错的原因有很多种,可能是源数据出错,也可能是计算时出错。

我就多次遇到过报表系统出问题导致业务数据异常的情况;也遇到过统计部门调整算法但是引入bug,从而导致数据错误的情况。

怎么确认数据是否准确呢?最方便的方法当然是**让数据部门去核对**,但是可能耗时比较长;而最快速的方法则是**通过多个关联数据互相验证**。

以互联网电商业务为例,如果**月销售收入**下降了20%,但是**月订单量**和**月活用户**(MAU,Monthly Active User)都在增长,那么很可能是销售收入的数据统计出了问题。

### 没有量化的问题

其次,对于没有用数据量化的问题,又可以分为两类。

一类是**可以量化但是还没量化的**,比如“业务增长放缓”,其中的“放缓”到底是什么意思,是增长速度从100%下降到60%,还是增长速度从10%下降到6%?不同的人理解可能千差万别。

对于这一类问题,你把量化的环节补上就行了。比如老板说:“我对当前的利润增长速度不满意,希望更快一点。”你就要明确,老板关注的指标是季度增长率还是月增长率?更快一些具体是多快,20%还是50%还是200%?

另一类是无法简单量化的,比如“团队士气不高”,其中的“士气”只是一种主观感受,很难量化。

所以这类问题是最棘手的,一是士气不高也许只是领导自己的感受有问题,并不是真的存在这个现象;二是就算真的士气不高,改善的效果也很难衡量。

你怎么证明你提高了士气,又怎么证明士气到底提高了多少呢?

直接用数据来衡量肯定是不现实的。经过实践摸索,我发现**调查问卷**是一种比较有效的方法。既然是主观感受,那我们就综合大多数人的主观感受来得到一个相对客观的评价。

这就像一部电影好不好,虽然不能用片长、投资金额或明星数量来衡量,但是如果看过的观众都来打分,最后综合算出一个分数,还是有一定参考意义的。而且评价的人越多,越能客观地反映影片的质量,这也是豆瓣等平台的价值。

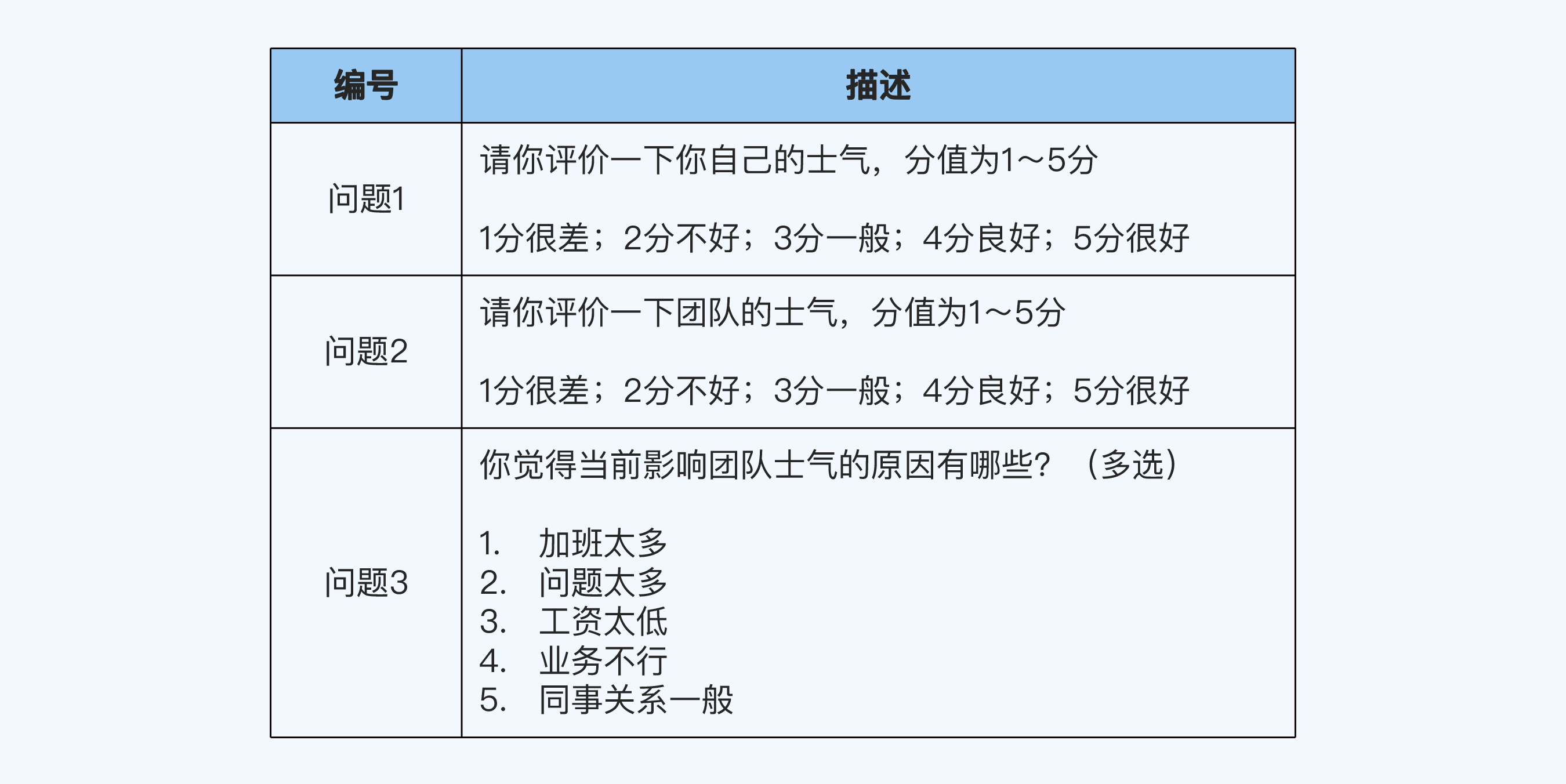

调查问卷的设计技巧总结如下:

1. 问题数量在10~15个左右,太少会导致问题分析不全面,太多会导致被调查的人不想答。

1. 问卷数量至少10份以上,太少会导致单个样本对整体结果影响太大。

1. 尽量用选择题,开放性问题不要超过3个,因为没几个人会认真回答开放性问题。

1. 评分用1~5分,不要用1~10分,用10分制的话,区别度不大,平均分基本都是7~8分。

如果你的P8或P9级别的领导让你帮他分析一下团队的士气,那么你可以这样设计调查问卷:

接下来,我会为你逐一讲解这5个步骤。

## 第一步:明确问题(Specify)

第一个步骤是,**明确问题**。

我有个朋友曾经遇到过这样的情况:

领导跟他说,最近团队士气好像不高。他立刻分析了8点原因,并提出了针对性的改进意见,还觉得自己反应很快,能力很强。

然后领导就让他负责提升士气,于是他组织培训和团队活动,搞各种评奖,推出各种新制度……干了一大堆事儿。

结果半年后,老板说,感觉士气还是没什么变化。

这其实是很多人都会犯的第一个错误:**问题本身都没有明确定义,就直接开始采取行动。**结果很可能就是,你做了很多事情,但无法衡量。

所以你一定要提醒自己,在解决问题之前,先要明确问题。(这本来是不言而喻的道理,但是在实际工作中我们往往容易忘记。)

怎么明确呢?根据问题有没有用数据量化,可以分为两种情况。

### 量化了的问题

首先,对于已经用数据量化的问题,关键在于**确认数据是否准确**。

通过数据来展现问题是比较直观的,而且很多人认为“数据不会撒谎”,所以他们看到数据之后就直接开始处理。

但其实这种情况也是需要明确问题的。因为数据可能出错,出错的原因有很多种,可能是源数据出错,也可能是计算时出错。

我就多次遇到过报表系统出问题导致业务数据异常的情况;也遇到过统计部门调整算法但是引入bug,从而导致数据错误的情况。

怎么确认数据是否准确呢?最方便的方法当然是**让数据部门去核对**,但是可能耗时比较长;而最快速的方法则是**通过多个关联数据互相验证**。

以互联网电商业务为例,如果**月销售收入**下降了20%,但是**月订单量**和**月活用户**(MAU,Monthly Active User)都在增长,那么很可能是销售收入的数据统计出了问题。

### 没有量化的问题

其次,对于没有用数据量化的问题,又可以分为两类。

一类是**可以量化但是还没量化的**,比如“业务增长放缓”,其中的“放缓”到底是什么意思,是增长速度从100%下降到60%,还是增长速度从10%下降到6%?不同的人理解可能千差万别。

对于这一类问题,你把量化的环节补上就行了。比如老板说:“我对当前的利润增长速度不满意,希望更快一点。”你就要明确,老板关注的指标是季度增长率还是月增长率?更快一些具体是多快,20%还是50%还是200%?

另一类是无法简单量化的,比如“团队士气不高”,其中的“士气”只是一种主观感受,很难量化。

所以这类问题是最棘手的,一是士气不高也许只是领导自己的感受有问题,并不是真的存在这个现象;二是就算真的士气不高,改善的效果也很难衡量。

你怎么证明你提高了士气,又怎么证明士气到底提高了多少呢?

直接用数据来衡量肯定是不现实的。经过实践摸索,我发现**调查问卷**是一种比较有效的方法。既然是主观感受,那我们就综合大多数人的主观感受来得到一个相对客观的评价。

这就像一部电影好不好,虽然不能用片长、投资金额或明星数量来衡量,但是如果看过的观众都来打分,最后综合算出一个分数,还是有一定参考意义的。而且评价的人越多,越能客观地反映影片的质量,这也是豆瓣等平台的价值。

调查问卷的设计技巧总结如下:

1. 问题数量在10~15个左右,太少会导致问题分析不全面,太多会导致被调查的人不想答。

1. 问卷数量至少10份以上,太少会导致单个样本对整体结果影响太大。

1. 尽量用选择题,开放性问题不要超过3个,因为没几个人会认真回答开放性问题。

1. 评分用1~5分,不要用1~10分,用10分制的话,区别度不大,平均分基本都是7~8分。

如果你的P8或P9级别的领导让你帮他分析一下团队的士气,那么你可以这样设计调查问卷:

注:仅为示例,实际的问卷内容要更多一些。

基于多份问卷的结果,就能在一定程度上分析出团队士气情况和整体成员的认知情况,从而避免个人主观判断的偏差。

不过,如果团队的人数很少,就不要用调查问卷了。比如你是P7的Team Leader,手底下带了5个人,现在你觉得团队士气不高,可以直接找他们一个一个聊,这样效果更好。

## 第二步:拆解问题(Split)

第二个步骤是,**拆解问题**。

明确问题之后,你是不是就准备急着去分析原因了呢?毕竟你是负责人,领导还等着你的答案呢。

这就是很多人都会犯的第二个错误:**把自己当成拯救世界的超级英雄,以为可以一个人搞定所有的事情**。

如果问题很简单,那么确实可以这样做。但大部分问题其实是比较复杂的,甚至有的问题看起来很简单,实际上可能涉及很多方面,如果你只靠自己一个人去分析,也许花了很长时间都搞不定。

所以为了能够更高效地分析问题和更快地给出解决方案,你要学会拆解问题。

具体的做法是,对问题进行初步的分析,将大问题拆解为几个独立的子问题,然后再根据子问题的数量和规模,看看是否需要申请更多人力资源来一起参与问题处理。

简单来说,就是**不要单打独斗,要学会利用团队力量**。

至于按照什么维度拆解,这就和问题本身有关了。业务类的问题,可以按照业务类型来拆解,也可以按照客户群体来拆解;管理类的问题可以按照流程来拆解,也可以按照事项分类来拆解。

拆解问题有几个常见的小技巧:

1. 拆解出来的子问题数量2~5个,拆太多了就很难保证互相独立。

1. 拆解出来的子问题尽量互相独立。

1. 明确子问题负责人,组成工作组,定期向上汇报进展。

比如电商业务的“订单数下降30%”,你可以按照业务类型来拆解,看看不同品类各自下降了多少。

经过分析,你可能会发现,“男装下降了20%”、“鞋类下降了30%”、“食品下降了20%”,其它品类的数据还是增长的。

于是,“订单数下降30%”这个大问题拆解成了3个子问题,你可以分别协调对应的运营负责人来一起处理。

又比如“团队研发效率不高”,经过调研发现,团队反馈最多的前4个问题是“会议太多”“测试环境不足”“发布太麻烦了”和“需求变更太频繁”。

如果你一个人搞不定这4个子问题,你可以分别协调项目经理、测试负责人、运维负责人和产品负责人来一起处理。

## 第三步:定位问题(Seek)

第三个步骤是,**定位问题**。

我曾听过这样的案例:

半年的业务买量数据不升反降,老板让运营负责人赶紧想办法。于是他连夜构思解决方案,提出了几个大展拳脚的方案,比如SEO优化、增加更多渠道等。

老板大手一挥批准其中3个方案,半年后一看,投入多了几千万,买量的数据却没有多大起色,老板脸色很难看。

这就是很多人都会犯第三个错误:**没有找到根本原因的情况下,就急于给出解决方案**。

如果你只找到了表层原因,那么后续提出的方案就是无法从根本上解决问题,只能白白浪费时间和资源。

定位问题的技巧就是**5W根因分析法**,我在26讲已经介绍过了。需要注意的是,根本原因可能不止一个,不同的追问线索可能找到不同的根本原因。

比如“加班太多导致士气不高”,我们也许可以得到两个根本原因:“市面上的Go程序员较少” 和 “没有项目经理”。

>

注:仅为示例,实际的问卷内容要更多一些。

基于多份问卷的结果,就能在一定程度上分析出团队士气情况和整体成员的认知情况,从而避免个人主观判断的偏差。

不过,如果团队的人数很少,就不要用调查问卷了。比如你是P7的Team Leader,手底下带了5个人,现在你觉得团队士气不高,可以直接找他们一个一个聊,这样效果更好。

## 第二步:拆解问题(Split)

第二个步骤是,**拆解问题**。

明确问题之后,你是不是就准备急着去分析原因了呢?毕竟你是负责人,领导还等着你的答案呢。

这就是很多人都会犯的第二个错误:**把自己当成拯救世界的超级英雄,以为可以一个人搞定所有的事情**。

如果问题很简单,那么确实可以这样做。但大部分问题其实是比较复杂的,甚至有的问题看起来很简单,实际上可能涉及很多方面,如果你只靠自己一个人去分析,也许花了很长时间都搞不定。

所以为了能够更高效地分析问题和更快地给出解决方案,你要学会拆解问题。

具体的做法是,对问题进行初步的分析,将大问题拆解为几个独立的子问题,然后再根据子问题的数量和规模,看看是否需要申请更多人力资源来一起参与问题处理。

简单来说,就是**不要单打独斗,要学会利用团队力量**。

至于按照什么维度拆解,这就和问题本身有关了。业务类的问题,可以按照业务类型来拆解,也可以按照客户群体来拆解;管理类的问题可以按照流程来拆解,也可以按照事项分类来拆解。

拆解问题有几个常见的小技巧:

1. 拆解出来的子问题数量2~5个,拆太多了就很难保证互相独立。

1. 拆解出来的子问题尽量互相独立。

1. 明确子问题负责人,组成工作组,定期向上汇报进展。

比如电商业务的“订单数下降30%”,你可以按照业务类型来拆解,看看不同品类各自下降了多少。

经过分析,你可能会发现,“男装下降了20%”、“鞋类下降了30%”、“食品下降了20%”,其它品类的数据还是增长的。

于是,“订单数下降30%”这个大问题拆解成了3个子问题,你可以分别协调对应的运营负责人来一起处理。

又比如“团队研发效率不高”,经过调研发现,团队反馈最多的前4个问题是“会议太多”“测试环境不足”“发布太麻烦了”和“需求变更太频繁”。

如果你一个人搞不定这4个子问题,你可以分别协调项目经理、测试负责人、运维负责人和产品负责人来一起处理。

## 第三步:定位问题(Seek)

第三个步骤是,**定位问题**。

我曾听过这样的案例:

半年的业务买量数据不升反降,老板让运营负责人赶紧想办法。于是他连夜构思解决方案,提出了几个大展拳脚的方案,比如SEO优化、增加更多渠道等。

老板大手一挥批准其中3个方案,半年后一看,投入多了几千万,买量的数据却没有多大起色,老板脸色很难看。

这就是很多人都会犯第三个错误:**没有找到根本原因的情况下,就急于给出解决方案**。

如果你只找到了表层原因,那么后续提出的方案就是无法从根本上解决问题,只能白白浪费时间和资源。

定位问题的技巧就是**5W根因分析法**,我在26讲已经介绍过了。需要注意的是,根本原因可能不止一个,不同的追问线索可能找到不同的根本原因。

比如“加班太多导致士气不高”,我们也许可以得到两个根本原因:“市面上的Go程序员较少” 和 “没有项目经理”。

>

问题1:为什么士气不高?

答:因为加班太多。

问题2:为什么加班太多?

答:因为人力不够。

问题3:为什么人力不够?

答:因为招聘困难。

问题4:为什么招聘困难?

答:因为市面上的Go程序员太少。

问题1:为什么士气不高?

答:因为加班太多。

问题2:为什么加班太多?

答:因为项目执行混乱。

问题3:为什么项目执行混乱?

答:因为没有项目经理。

## 思考题

这就是今天的全部内容,最后留一道课后思考题给你吧。你职业生涯中处理过的最棘手的问题是什么?你在处理过程中是否犯过某些错误?如果是学完这一讲之后再交给你处理,你会怎么做?

欢迎你把答案写到留言区,和我一起讨论。相信经过深度思考的回答,也会让你对知识的理解更加深刻。

## 思考题

这就是今天的全部内容,最后留一道课后思考题给你吧。你职业生涯中处理过的最棘手的问题是什么?你在处理过程中是否犯过某些错误?如果是学完这一讲之后再交给你处理,你会怎么做?

欢迎你把答案写到留言区,和我一起讨论。相信经过深度思考的回答,也会让你对知识的理解更加深刻。