15 KiB

作为一个软件开发工程师,你对数据库肯定再熟悉不过了。作为主流的数据存储系统,它在我们的业务开发中,有着举足轻重的地位。在工作中,为了加速数据库中数据的查找速度,我们常用的处理思路是,对表中数据创建索引。那你是否思考过,数据库索引是如何实现的呢?底层使用的是什么数据结构和算法呢?

算法解析

思考的过程比结论更重要。跟着我学习了这么多节课,很多同学已经意识到这一点,比如Jerry银银同学。我感到很开心。所以,今天的讲解,我会尽量还原这个解决方案的思考过程,让你知其然,并且知其所以然。

1.解决问题的前提是定义清楚问题

如何定义清楚问题呢?除了对问题进行详细的调研,还有一个办法,那就是,通过对一些模糊的需求进行假设,来限定要解决的问题的范围。

如果你对数据库的操作非常了解,针对我们现在这个问题,你就能把索引的需求定义得非常清楚。但是,对于大部分软件工程师来说,我们可能只了解一小部分常用的SQL语句,所以,这里我们假设要解决的问题,只包含这样两个常用的需求:

除了这些功能性需求之外,这种问题往往还会涉及一些非功能性需求,比如安全、性能、用户体验等等。限于专栏要讨论的主要是数据结构和算法,对于非功能性需求,我们着重考虑性能方面的需求。性能方面的需求,我们主要考察时间和空间两方面,也就是执行效率和存储空间。

在执行效率方面,我们希望通过索引,查询数据的效率尽可能地高;在存储空间方面,我们希望索引不要消耗太多的内存空间。

2.尝试用学过的数据结构解决这个问题

问题的需求大致定义清楚了,我们现在回想一下,能否利用已经学习过的数据结构解决这个问题呢?支持快速查询、插入等操作的动态数据结构,我们已经学习过散列表、平衡二叉查找树、跳表。

我们先来看散列表。散列表的查询性能很好,时间复杂度是O(1)。但是,散列表不能支持按照区间快速查找数据。所以,散列表不能满足我们的需求。

我们再来看平衡二叉查找树。尽管平衡二叉查找树查询的性能也很高,时间复杂度是O(logn)。而且,对树进行中序遍历,我们还可以得到一个从小到大有序的数据序列,但这仍然不足以支持按照区间快速查找数据。

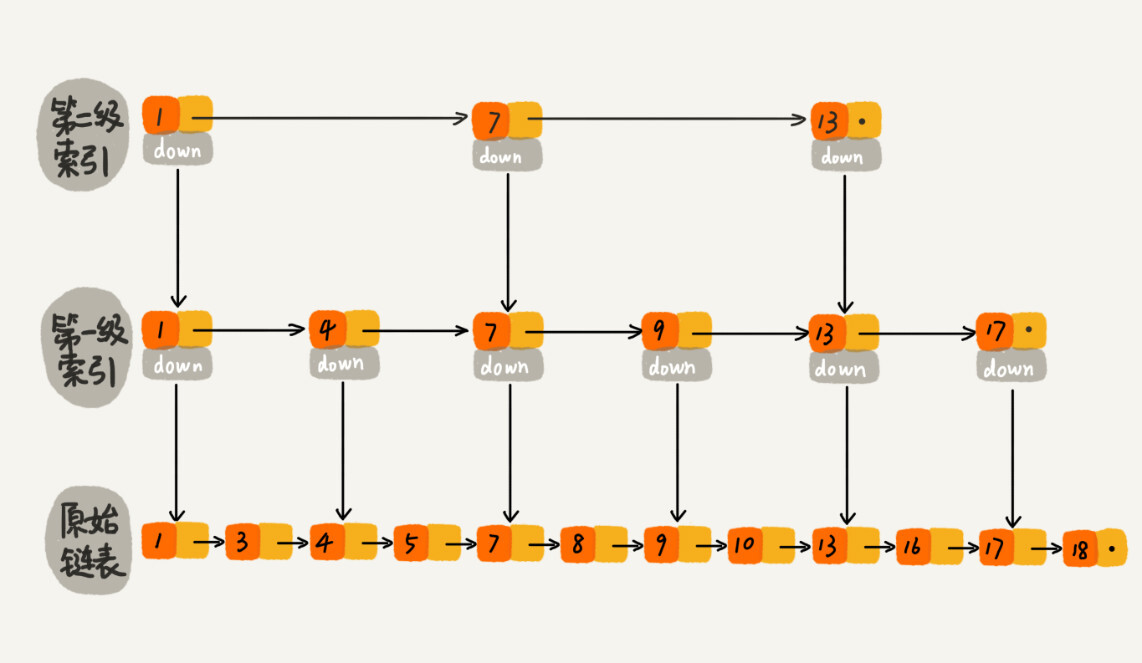

我们再来看跳表。跳表是在链表之上加上多层索引构成的。它支持快速地插入、查找、删除数据,对应的时间复杂度是O(logn)。并且,跳表也支持按照区间快速地查找数据。我们只需要定位到区间起点值对应在链表中的结点,然后从这个结点开始,顺序遍历链表,直到区间终点对应的结点为止,这期间遍历得到的数据就是满足区间值的数据。

这样看来,跳表是可以解决这个问题。实际上,数据库索引所用到的数据结构跟跳表非常相似,叫作B+树。不过,它是通过二叉查找树演化过来的,而非跳表。为了给你还原发明B+树的整个思考过程,所以,接下来,我还要从二叉查找树讲起,看它是如何一步一步被改造成B+树的。

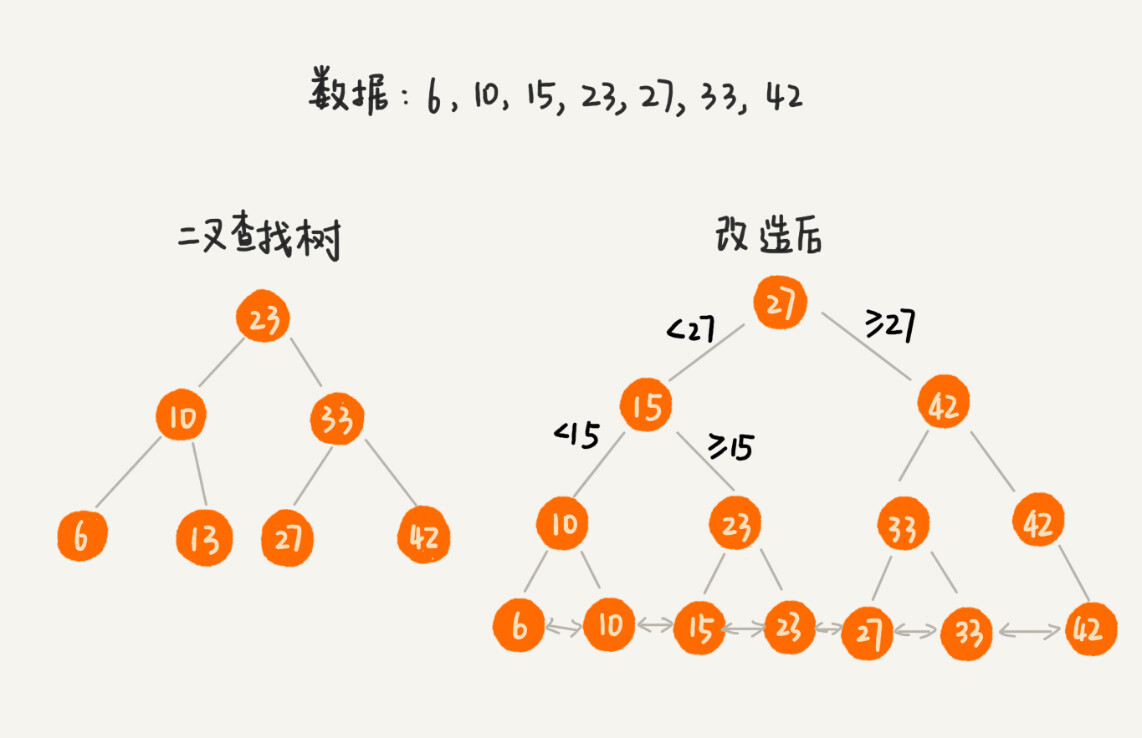

3.改造二叉查找树来解决这个问题

为了让二叉查找树支持按照区间来查找数据,我们可以对它进行这样的改造:树中的节点并不存储数据本身,而是只是作为索引。除此之外,我们把每个叶子节点串在一条链表上,链表中的数据是从小到大有序的。经过改造之后的二叉树,就像图中这样,看起来是不是很像跳表呢?

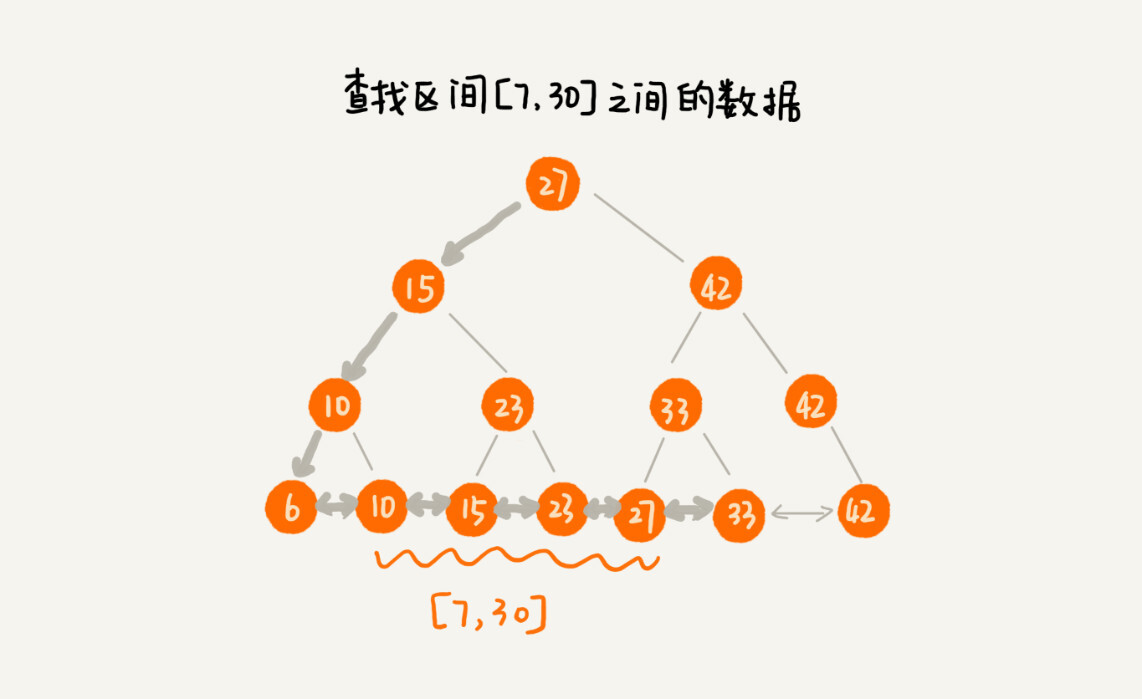

改造之后,如果我们要求某个区间的数据。我们只需要拿区间的起始值,在树中进行查找,当查找到某个叶子节点之后,我们再顺着链表往后遍历,直到链表中的结点数据值大于区间的终止值为止。所有遍历到的数据,就是符合区间值的所有数据。

但是,我们要为几千万、上亿的数据构建索引,如果将索引存储在内存中,尽管内存访问的速度非常快,查询的效率非常高,但是,占用的内存会非常多。

比如,我们给一亿个数据构建二叉查找树索引,那索引中会包含大约1亿个节点,每个节点假设占用16个字节,那就需要大约1GB的内存空间。给一张表建立索引,我们需要1GB的内存空间。如果我们要给10张表建立索引,那对内存的需求是无法满足的。如何解决这个索引占用太多内存的问题呢?

我们可以借助时间换空间的思路,把索引存储在硬盘中,而非内存中。我们都知道,硬盘是一个非常慢速的存储设备。通常内存的访问速度是纳秒级别的,而磁盘访问的速度是毫秒级别的。读取同样大小的数据,从磁盘中读取花费的时间,是从内存中读取所花费时间的上万倍,甚至几十万倍。

这种将索引存储在硬盘中的方案,尽管减少了内存消耗,但是在数据查找的过程中,需要读取磁盘中的索引,因此数据查询效率就相应降低很多。

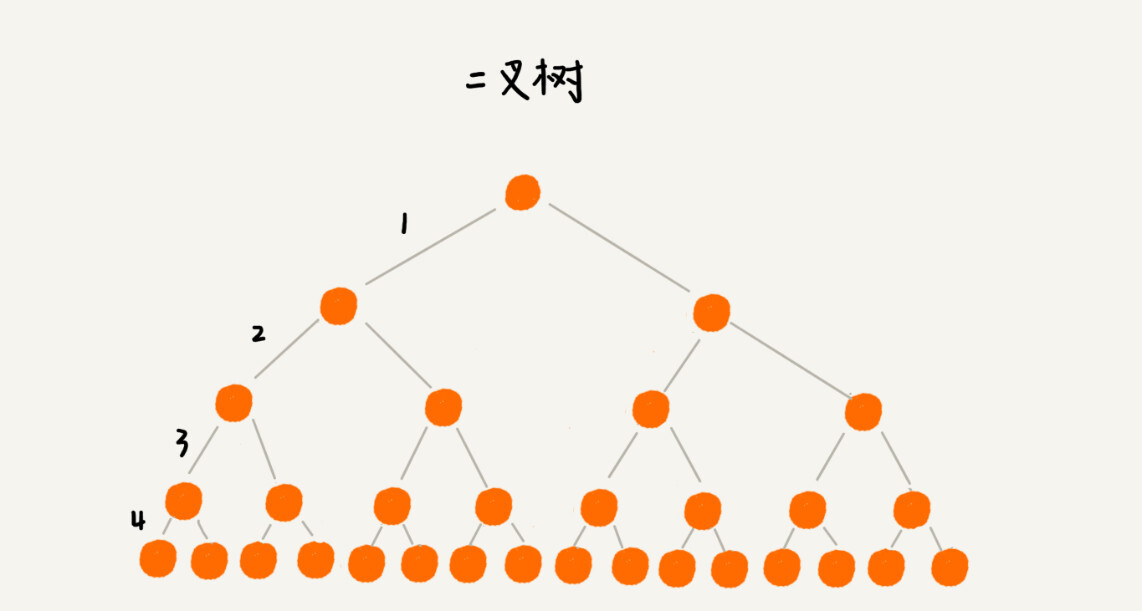

二叉查找树,经过改造之后,支持区间查找的功能就实现了。不过,为了节省内存,如果把树存储在硬盘中,那么每个节点的读取(或者访问),都对应一次磁盘IO操作。树的高度就等于每次查询数据时磁盘IO操作的次数。

我们前面讲到,比起内存读写操作,磁盘IO操作非常耗时,所以我们优化的重点就是尽量减少磁盘IO操作,也就是,尽量降低树的高度。那如何降低树的高度呢?

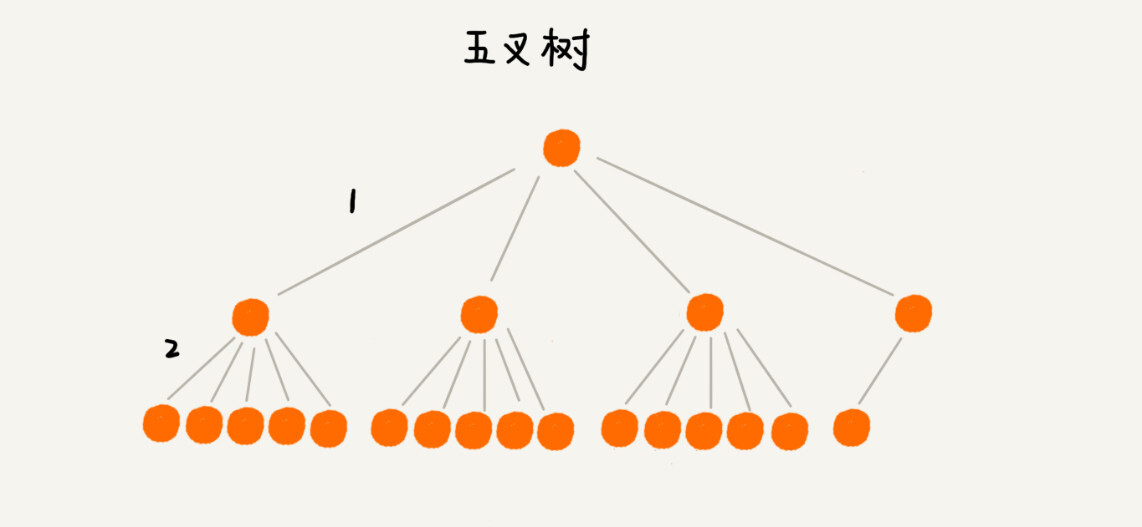

我们来看下,如果我们把索引构建成m叉树,高度是不是比二叉树要小呢?如图所示,给16个数据构建二叉树索引,树的高度是4,查找一个数据,就需要4个磁盘IO操作(如果根节点存储在内存中,其他节点存储在磁盘中),如果对16个数据构建五叉树索引,那高度只有2,查找一个数据,对应只需要2次磁盘操作。如果m叉树中的m是100,那对一亿个数据构建索引,树的高度也只是3,最多只要3次磁盘IO就能获取到数据。磁盘IO变少了,查找数据的效率也就提高了。

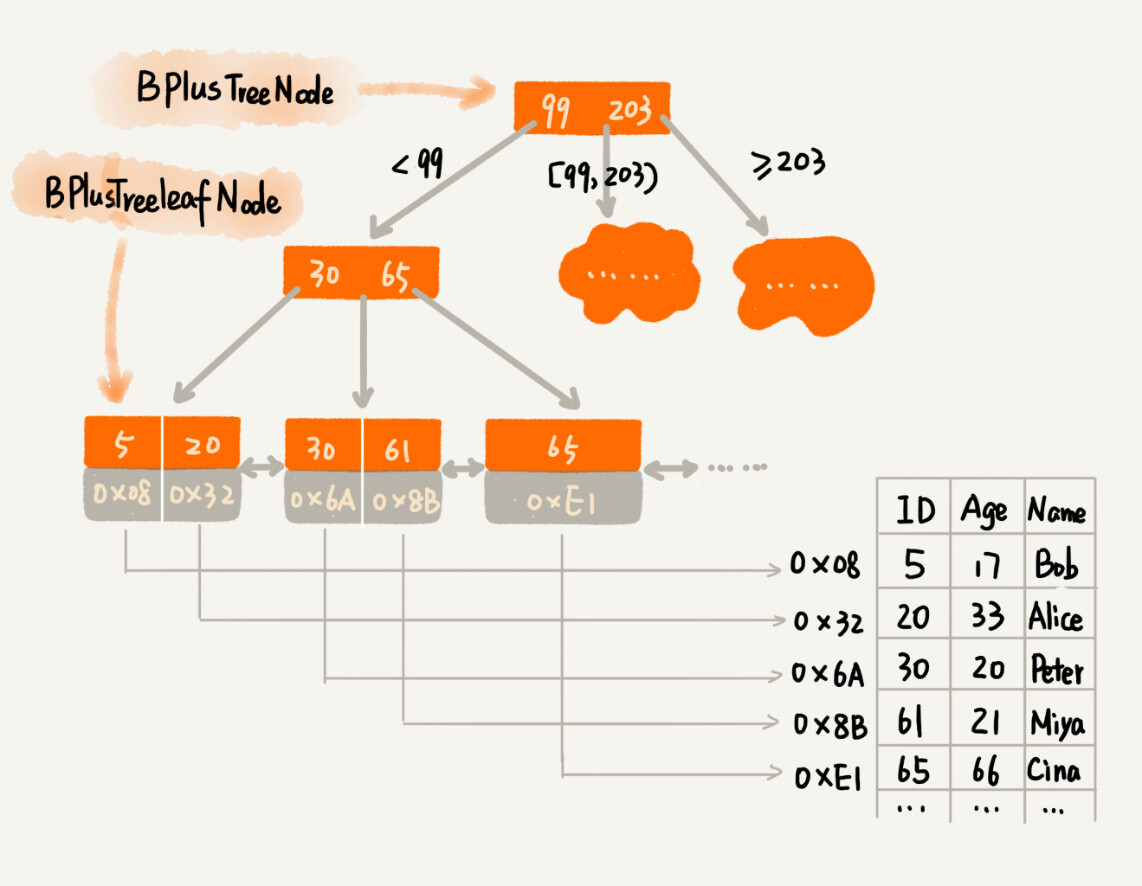

如果我们将m叉树实现B+树索引,用代码实现出来,就是下面这个样子(假设我们给int类型的数据库字段添加索引,所以代码中的keywords是int类型的):

/**

* 这是B+树非叶子节点的定义。

*

* 假设keywords=[3, 5, 8, 10]

* 4个键值将数据分为5个区间:(-INF,3), [3,5), [5,8), [8,10), [10,INF)

* 5个区间分别对应:children[0]...children[4]

*

* m值是事先计算得到的,计算的依据是让所有信息的大小正好等于页的大小:

* PAGE_SIZE = (m-1)*4[keywordss大小]+m*8[children大小]

*/

public class BPlusTreeNode {

public static int m = 5; // 5叉树

public int[] keywords = new int[m-1]; // 键值,用来划分数据区间

public BPlusTreeNode[] children = new BPlusTreeNode[m];//保存子节点指针

}

/**

* 这是B+树中叶子节点的定义。

*

* B+树中的叶子节点跟内部节点是不一样的,

* 叶子节点存储的是值,而非区间。

* 这个定义里,每个叶子节点存储3个数据行的键值及地址信息。

*

* k值是事先计算得到的,计算的依据是让所有信息的大小正好等于页的大小:

* PAGE_SIZE = k*4[keyw..大小]+k*8[dataAd..大小]+8[prev大小]+8[next大小]

*/

public class BPlusTreeLeafNode {

public static int k = 3;

public int[] keywords = new int[k]; // 数据的键值

public long[] dataAddress = new long[k]; // 数据地址

public BPlusTreeLeafNode prev; // 这个结点在链表中的前驱结点

public BPlusTreeLeafNode next; // 这个结点在链表中的后继结点

}

我稍微解释一下这段代码。

对于相同个数的数据构建m叉树索引,m叉树中的m越大,那树的高度就越小,那m叉树中的m是不是越大越好呢?到底多大才最合适呢?

不管是内存中的数据,还是磁盘中的数据,操作系统都是按页(一页大小通常是4KB,这个值可以通过getconfig PAGE_SIZE命令查看)来读取的,一次会读一页的数据。如果要读取的数据量超过一页的大小,就会触发多次IO操作。所以,我们在选择m大小的时候,要尽量让每个节点的大小等于一个页的大小。读取一个节点,只需要一次磁盘IO操作。

尽管索引可以提高数据库的查询效率,但是,作为一名开发工程师,你应该也知道,索引有利也有弊,它也会让写入数据的效率下降。这是为什么呢?

数据的写入过程,会涉及索引的更新,这是索引导致写入变慢的主要原因。

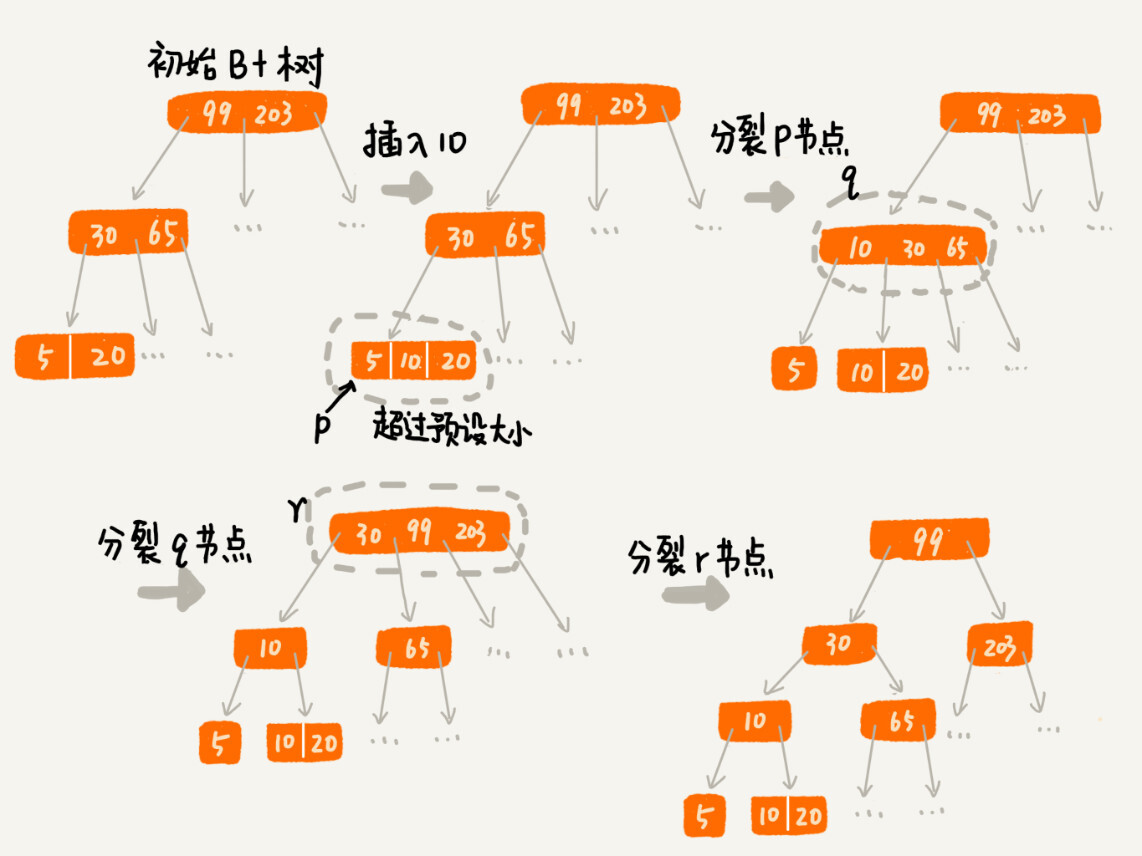

对于一个B+树来说,m值是根据页的大小事先计算好的,也就是说,每个节点最多只能有m个子节点。在往数据库中写入数据的过程中,这样就有可能使索引中某些节点的子节点个数超过m,这个节点的大小超过了一个页的大小,读取这样一个节点,就会导致多次磁盘IO操作。我们该如何解决这个问题呢?

实际上,处理思路并不复杂。我们只需要将这个节点分裂成两个节点。但是,节点分裂之后,其上层父节点的子节点个数就有可能超过m个。不过这也没关系,我们可以用同样的方法,将父节点也分裂成两个节点。这种级联反应会从下往上,一直影响到根节点。这个分裂过程,你可以结合着下面这个图一块看,会更容易理解(图中的B+树是一个三叉树。我们限定叶子节点中,数据的个数超过2个就分裂节点;非叶子节点中,子节点的个数超过3个就分裂节点)。

正是因为要时刻保证B+树索引是一个m叉树,所以,索引的存在会导致数据库写入的速度降低。实际上,不光写入数据会变慢,删除数据也会变慢。这是为什么呢?

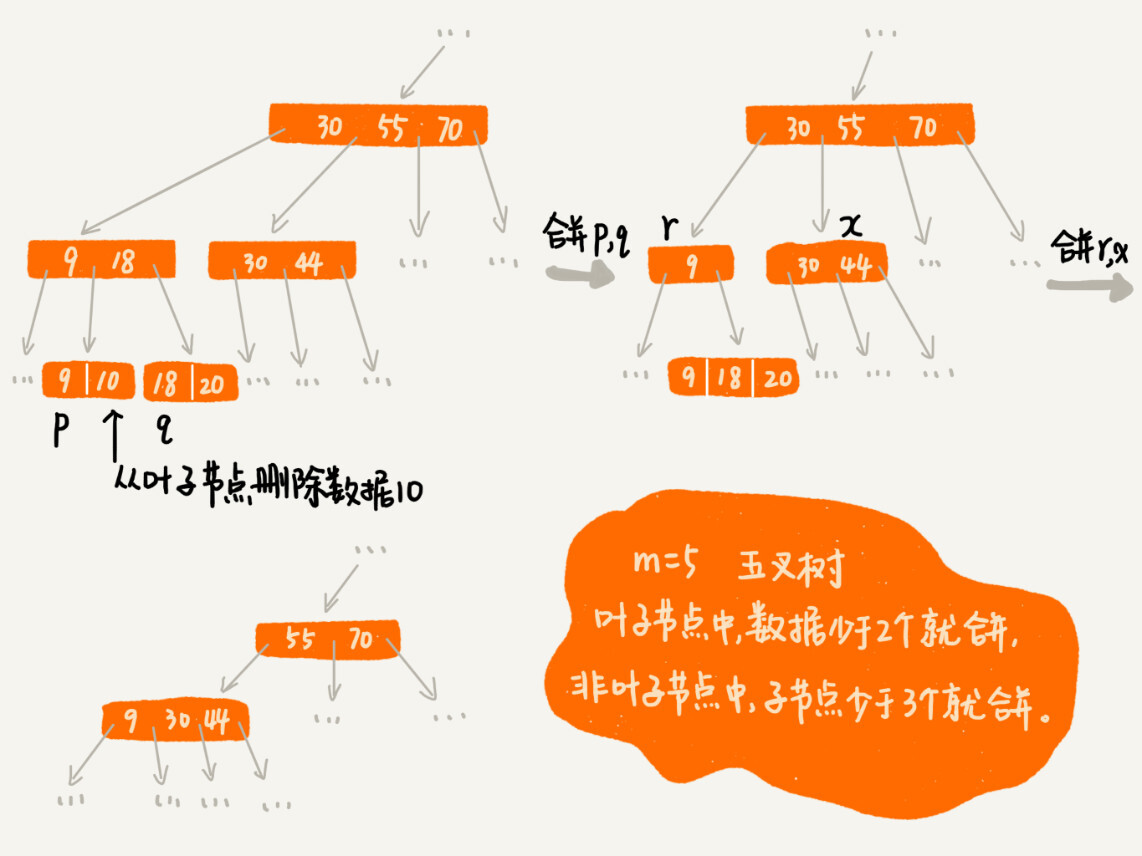

我们在删除某个数据的时候,也要对应地更新索引节点。这个处理思路有点类似跳表中删除数据的处理思路。频繁的数据删除,就会导致某些节点中,子节点的个数变得非常少,长此以往,如果每个节点的子节点都比较少,势必会影响索引的效率。

我们可以设置一个阈值。在B+树中,这个阈值等于m/2。如果某个节点的子节点个数小于m/2,我们就将它跟相邻的兄弟节点合并。不过,合并之后节点的子节点个数有可能会超过m。针对这种情况,我们可以借助插入数据时候的处理方法,再分裂节点。

文字描述不是很直观,我举了一个删除操作的例子,你可以对比着看下(图中的B+树是一个五叉树。我们限定叶子节点中,数据的个数少于2个就合并节点;非叶子节点中,子节点的个数少于3个就合并节点。)。

数据库索引以及B+树的由来,到此就讲完了。你有没有发现,B+树的结构和操作,跟跳表非常类似。理论上讲,对跳表稍加改造,也可以替代B+树,作为数据库的索引实现的。

B+树发明于1972年,跳表发明于1989年,我们可以大胆猜想下,跳表的作者有可能就是受了B+树的启发,才发明出跳表来的。不过,这个也无从考证了。

总结引申

今天,我们讲解了数据库索引实现,依赖的底层数据结构,B+树。它通过存储在磁盘的多叉树结构,做到了时间、空间的平衡,既保证了执行效率,又节省了内存。

前面的讲解中,为了一步一步详细地给你介绍B+树的由来,内容看起来比较零散。为了方便你掌握和记忆,我这里再总结一下B+树的特点:

除了B+树,你可能还听说过B树、B-树,我这里简单提一下。实际上,B-树就是B树,英文翻译都是B-Tree,这里的“-”并不是相对B+树中的“+”,而只是一个连接符。这个很容易误解,所以我强调下。

而B树实际上是低级版的B+树,或者说B+树是B树的改进版。B树跟B+树的不同点主要集中在这几个地方:

也就是说,B树只是一个每个节点的子节点个数不能小于m/2的m叉树。

课后思考

欢迎留言和我分享,也欢迎点击“请朋友读”,把今天的内容分享给你的好友,和他一起讨论、学习。