13 KiB

面向对象分析(OOA)、面向对象设计(OOD)、面向对象编程(OOP),是面向对象开发的三个主要环节。在前面的章节中,我对三者的讲解比较偏理论、偏概括性,目的是让你先有一个宏观的了解,知道什么是OOA、OOD、OOP。不过,光知道“是什么”是不够的,我们更重要的还是要知道“如何做”,也就是,如何进行面向对象分析、设计与编程。

在过往的工作中,我发现,很多工程师,特别是初级工程师,本身没有太多的项目经验,或者参与的项目都是基于开发框架填写CRUD模板似的代码,导致分析、设计能力比较欠缺。当他们拿到一个比较笼统的开发需求的时候,往往不知道从何入手。

对于“如何做需求分析,如何做职责划分?需要定义哪些类?每个类应该具有哪些属性、方法?类与类之间该如何交互?如何组装类成一个可执行的程序?”等等诸多问题,都没有清晰的思路,更别提利用成熟的设计原则、思想或者设计模式,开发出具有高内聚低耦合、易扩展、易读等优秀特性的代码了。

所以,我打算用两节课的时间,结合一个真实的开发案例,从基础的需求分析、职责划分、类的定义、交互、组装运行讲起,将最基础的面向对象分析、设计、编程的套路给你讲清楚,为后面学习设计原则、设计模式打好基础。

话不多说,让我们正式开始今天的学习吧!

案例介绍和难点剖析

假设,你正在参与开发一个微服务。微服务通过HTTP协议暴露接口给其他系统调用,说直白点就是,其他系统通过URL来调用微服务的接口。有一天,你的leader找到你说,“为了保证接口调用的安全性,我们希望设计实现一个接口调用鉴权功能,只有经过认证之后的系统才能调用我们的接口,没有认证过的系统调用我们的接口会被拒绝。我希望由你来负责这个任务的开发,争取尽快上线。”

leader丢下这些话就走了。这个时候,你该如何来做呢?有没有脑子里一团浆糊,一时间无从下手的感觉呢?为什么会有这种感觉呢?我个人觉得主要有下面两点原因。

1.需求不明确

leader给到的需求过于模糊、笼统,不够具体、细化,离落地到设计、编码还有一定的距离。而人的大脑不擅长思考这种过于抽象的问题。这也是真实的软件开发区别于应试教育的地方。应试教育中的考试题目,一般都是一个非常具体的问题,我们去解答就好了。而真实的软件开发中,需求几乎都不是很明确。

我们前面讲过,面向对象分析主要的分析对象是“需求”,因此,面向对象分析可以粗略地看成“需求分析”。实际上,不管是需求分析还是面向对象分析,我们首先要做的都是将笼统的需求细化到足够清晰、可执行。我们需要通过沟通、挖掘、分析、假设、梳理,搞清楚具体的需求有哪些,哪些是现在要做的,哪些是未来可能要做的,哪些是不用考虑做的。

2.缺少锻炼

相比单纯的业务CRUD开发,鉴权这个开发任务,要更有难度。鉴权作为一个跟具体业务无关的功能,我们完全可以把它开发成一个独立的框架,集成到很多业务系统中。而作为被很多系统复用的通用框架,比起普通的业务代码,我们对框架的代码质量要求要更高。

开发这样通用的框架,对工程师的需求分析能力、设计能力、编码能力,甚至逻辑思维能力的要求,都是比较高的。如果你平时做的都是简单的CRUD业务开发,那这方面的锻炼肯定不会很多,所以,一旦遇到这种开发需求,很容易因为缺少锻炼,脑子放空,不知道从何入手,完全没有思路。

对案例进行需求分析

实际上,需求分析的工作很琐碎,也没有太多固定的章法可寻,所以,我不打算很牵强地罗列那些听着有用、实际没用的方法论,而是希望通过鉴权这个例子,来给你展示一下,面对需求分析的时候,我的完整的思考路径是什么样的。希望你能自己去体会,举一反三地类比应用到其他项目的需求分析中。

尽管针对框架、组件、类库等非业务系统的开发,我们一定要有组件化意识、框架意识、抽象意识,开发出来的东西要足够通用,不能局限于单一的某个业务需求,但这并不代表我们就可以脱离具体的应用场景,闷头拍脑袋做需求分析。多跟业务团队聊聊天,甚至自己去参与几个业务系统的开发,只有这样,我们才能真正知道业务系统的痛点,才能分析出最有价值的需求。不过,针对鉴权这一功能的开发,最大的需求方还是我们自己,所以,我们也可以先从满足我们自己系统的需求开始,然后再迭代优化。

现在,我们来看一下,针对鉴权这个功能的开发,我们该如何做需求分析?

实际上,这跟做算法题类似,先从最简单的方案想起,然后再优化。所以,我把整个的分析过程分为了循序渐进的四轮。每一轮都是对上一轮的迭代优化,最后形成一个可执行、可落地的需求列表。

1.第一轮基础分析

对于如何做鉴权这样一个问题,最简单的解决方案就是,通过用户名加密码来做认证。我们给每个允许访问我们服务的调用方,派发一个应用名(或者叫应用ID、AppID)和一个对应的密码(或者叫秘钥)。调用方每次进行接口请求的时候,都携带自己的AppID和密码。微服务在接收到接口调用请求之后,会解析出AppID和密码,跟存储在微服务端的AppID和密码进行比对。如果一致,说明认证成功,则允许接口调用请求;否则,就拒绝接口调用请求。

2.第二轮分析优化

不过,这样的验证方式,每次都要明文传输密码。密码很容易被截获,是不安全的。那如果我们借助加密算法(比如SHA),对密码进行加密之后,再传递到微服务端验证,是不是就可以了呢?实际上,这样也是不安全的,因为加密之后的密码及AppID,照样可以被未认证系统(或者说黑客)截获,未认证系统可以携带这个加密之后的密码以及对应的AppID,伪装成已认证系统来访问我们的接口。这就是典型的“重放攻击”。

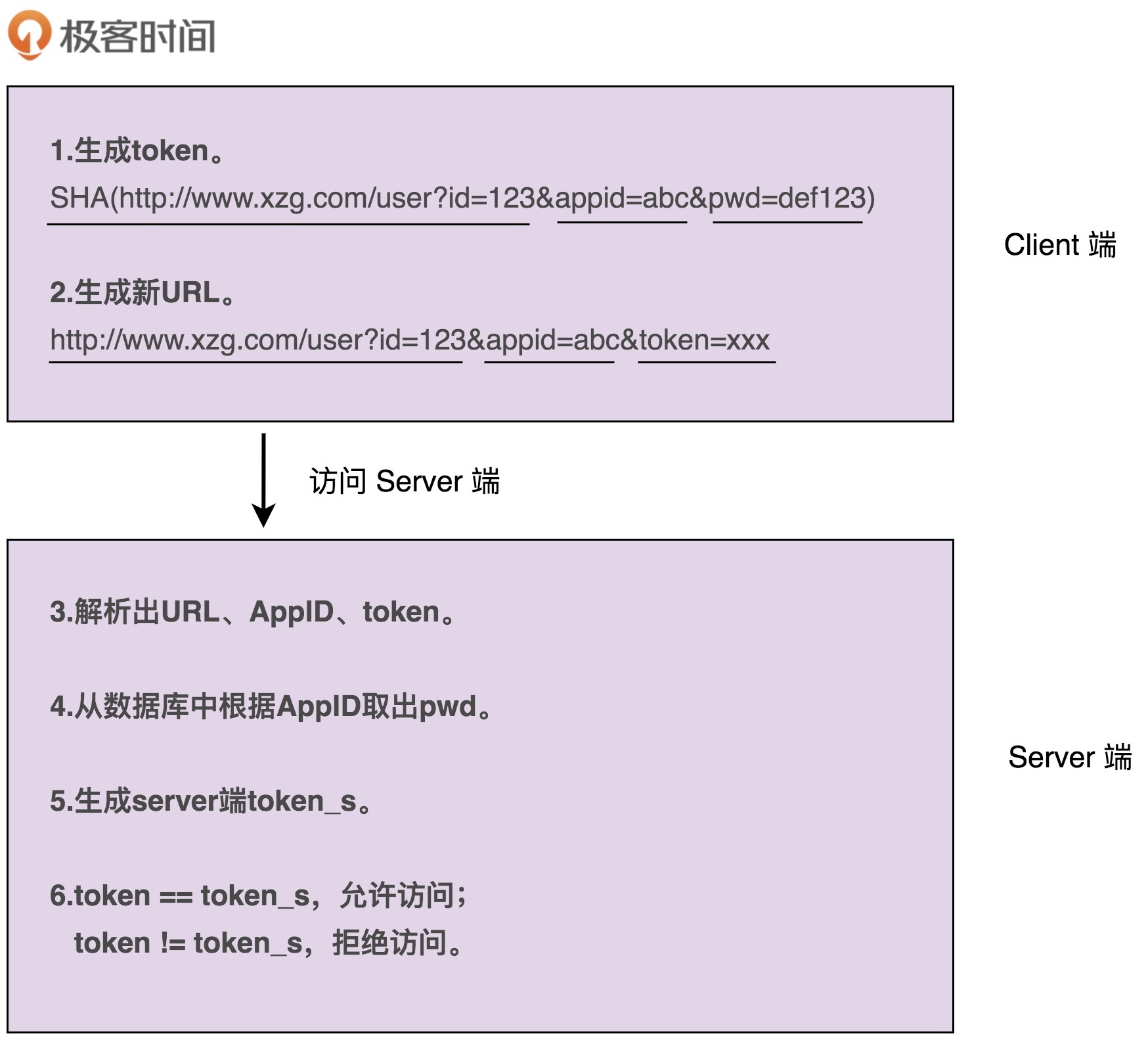

提出问题,然后再解决问题,是一个非常好的迭代优化方法。对于刚刚这个问题,我们可以借助OAuth的验证思路来解决。调用方将请求接口的URL跟AppID、密码拼接在一起,然后进行加密,生成一个token。调用方在进行接口请求的的时候,将这个token及AppID,随URL一块传递给微服务端。微服务端接收到这些数据之后,根据AppID从数据库中取出对应的密码,并通过同样的token生成算法,生成另外一个token。用这个新生成的token跟调用方传递过来的token对比。如果一致,则允许接口调用请求;否则,就拒绝接口调用请求。

这个方案稍微有点复杂,我画了一张示例图,来帮你理解整个流程。

3.第三轮分析优化

不过,这样的设计仍然存在重放攻击的风险,还是不够安全。每个URL拼接上AppID、密码生成的token都是固定的。未认证系统截获URL、token和AppID之后,还是可以通过重放攻击的方式,伪装成认证系统,调用这个URL对应的接口。

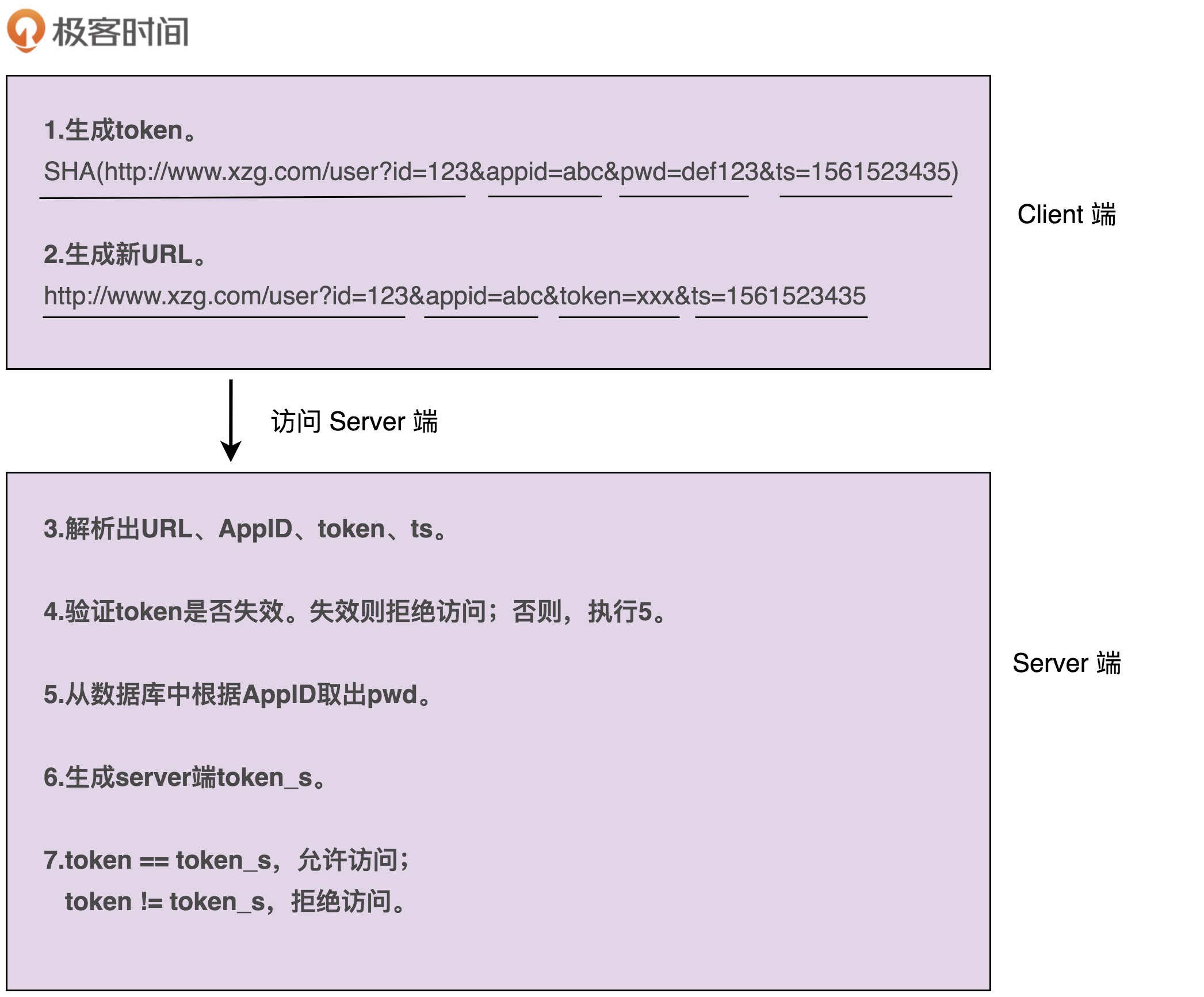

为了解决这个问题,我们可以进一步优化token生成算法,引入一个随机变量,让每次接口请求生成的token都不一样。我们可以选择时间戳作为随机变量。原来的token是对URL、AppID、密码三者进行加密生成的,现在我们将URL、AppID、密码、时间戳四者进行加密来生成token。调用方在进行接口请求的时候,将token、AppID、时间戳,随URL一并传递给微服务端。

微服务端在收到这些数据之后,会验证当前时间戳跟传递过来的时间戳,是否在一定的时间窗口内(比如一分钟)。如果超过一分钟,则判定token过期,拒绝接口请求。如果没有超过一分钟,则说明token没有过期,就再通过同样的token生成算法,在服务端生成新的token,与调用方传递过来的token比对,看是否一致。如果一致,则允许接口调用请求;否则,就拒绝接口调用请求。

优化之后的认证流程如下图所示。

4.第四轮分析优化

不过,你可能会说,这样还是不够安全啊。未认证系统还是可以在这一分钟的token失效窗口内,通过截获请求、重放请求,来调用我们的接口啊!

你说得没错。不过,攻与防之间,本来就没有绝对的安全。我们能做的就是,尽量提高攻击的成本。这个方案虽然还有漏洞,但是实现起来足够简单,而且不会过度影响接口本身的性能(比如响应时间)。所以,权衡安全性、开发成本、对系统性能的影响,这个方案算是比较折中、比较合理的了。

实际上,还有一个细节我们没有考虑到,那就是,如何在微服务端存储每个授权调用方的AppID和密码。当然,这个问题并不难。最容易想到的方案就是存储到数据库里,比如MySQL。不过,开发像鉴权这样的非业务功能,最好不要与具体的第三方系统有过度的耦合。

针对AppID和密码的存储,我们最好能灵活地支持各种不同的存储方式,比如ZooKeeper、本地配置文件、自研配置中心、MySQL、Redis等。我们不一定针对每种存储方式都去做代码实现,但起码要留有扩展点,保证系统有足够的灵活性和扩展性,能够在我们切换存储方式的时候,尽可能地减少代码的改动。

5.最终确定需求

到此,需求已经足够细化和具体了。现在,我们按照鉴权的流程,对需求再重新描述一下。如果你熟悉UML,也可以用时序图、流程图来描述。不过,用什么描述不是重点,描述清楚才是最重要的。考虑到在接下来的面向对象设计环节中,我会基于文字版本的需求描述,来进行类、属性、方法、交互等的设计,所以,这里我给出的最终需求描述是文字版本的。

- 调用方进行接口请求的时候,将URL、AppID、密码、时间戳拼接在一起,通过加密算法生成token,并且将token、AppID、时间戳拼接在URL中,一并发送到微服务端。

- 微服务端在接收到调用方的接口请求之后,从请求中拆解出token、AppID、时间戳。

- 微服务端首先检查传递过来的时间戳跟当前时间,是否在token失效时间窗口内。如果已经超过失效时间,那就算接口调用鉴权失败,拒绝接口调用请求。

- 如果token验证没有过期失效,微服务端再从自己的存储中,取出AppID对应的密码,通过同样的token生成算法,生成另外一个token,与调用方传递过来的token进行匹配;如果一致,则鉴权成功,允许接口调用,否则就拒绝接口调用。

这就是我们需求分析的整个思考过程,从最粗糙、最模糊的需求开始,通过“提出问题-解决问题”的方式,循序渐进地进行优化,最后得到一个足够清晰、可落地的需求描述。

重点回顾

今天的内容到此就讲完了。我们一块来总结回顾一下,你需要掌握的一些重点内容。

针对框架、类库、组件等非业务系统的开发,其中一个比较大的难点就是,需求一般都比较抽象、模糊,需要你自己去挖掘,做合理取舍、权衡、假设,把抽象的问题具象化,最终产生清晰的、可落地的需求定义。需求定义是否清晰、合理,直接影响了后续的设计、编码实现是否顺畅。所以,作为程序员,你一定不要只关心设计与实现,前期的需求分析同等重要。

需求分析的过程实际上是一个不断迭代优化的过程。我们不要试图一下就能给出一个完美的解决方案,而是先给出一个粗糙的、基础的方案,有一个迭代的基础,然后再慢慢优化,这样一个思考过程能让我们摆脱无从下手的窘境。

课堂讨论

除了工作中我们会遇到需求不明确的开发任务,实际上,在面试中,我们也经常遇到一些开放性的设计问题,对于这类问题,你是如何解答的?有哪些好的经验可以分享给大家呢?

欢迎在留言区写下你的答案,和同学一起交流和分享。如果有收获,也欢迎你把这篇文章分享给你的朋友。