9.5 KiB

在我们的管理工作中,不可避免地会碰到一些容易情绪化的合作者,可能是我们的下级、我们的上级,甚至可能是我们自己。大家都不喜欢和情绪化的人打交道,碰到坏情绪的人唯恐避之不及,敬而远之。可是,如果是自己或者自己的上、下级,那就避无可避了。那么,有没有办法可以让自己不要动不动就情绪化呢?下面我们就仔细地来聊一聊。

要探讨情绪管理问题,我们就需要先界定一下我们所说的“情绪”是指什么。

显然,情绪每个人都有,并不是那些情绪化的人所特有的。虽然情绪如此普遍,但要想探讨清楚它却很难。目前学界公认的人类的基本情绪有4~10种,其中被广泛认同的有恐惧、生气、伤心、厌恶、惊喜和高兴等。

对于管理沟通来说,我们倒没有必要去探讨所有的情绪,只需要去关心最令我们头疼的情绪即可。显然,大家说的情绪管理,基本上都是对于情绪“激动”“生气”甚至是“愤怒”的管理;我们所说的情绪化,一般也是指某个人特别容易情绪激动,并且常常把这种情绪带入到工作中。因此,我们今天探讨情绪管理,也主要围绕“激动”或“愤怒”来展开。

话说回来,有那么多种情绪,为什么在工作中,大家唯独对于激动或愤怒这么耿耿于怀呢?我想,至少有两个原因:

那么,为什么从愤怒中抽离出来这么困难呢?这里就不得不说一下人的“三层脑结构”。

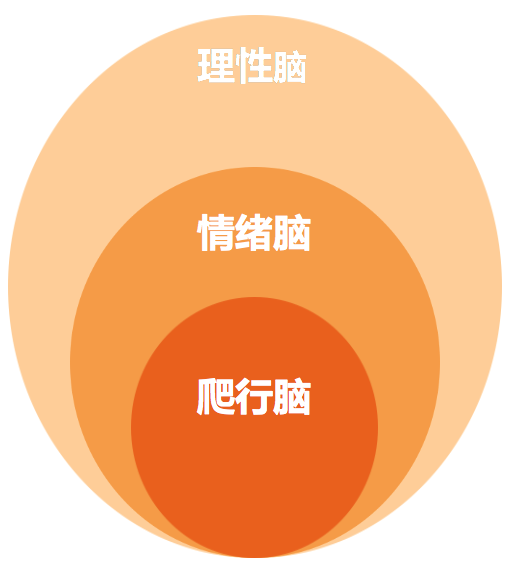

美国学者麦克林(Mclean)根据大脑演化过程提出了三个脑层次的理论:最里面的是“爬行动物脑”,这部分脑是从爬行动物那里继承下来的,控制着人本能的、无意识的、瞬间反应的行为,属于“生存式大脑”;中间的这层大脑,是从哺乳动物遗传下来的部分,控制着情感和情绪,并沉淀和保持长期形成的习惯模式,这种模式反应也很快速,称为“情绪脑”;而最外层的大脑,是智人阶段才进化出来的,控制着视觉、想象力、辨别力、系统思考等,称为“理性脑”。这“三层脑结构”的示意图如下:

显然,我们日常所进行的分析思考、设计规划、沟通交流等,都是基于“理性脑”工作的。虽然“理性脑”可以让我们做很多复杂的智力活动,但是响应优先级和响应速度却远远不及“情绪脑”和“爬行脑”。也就是说,“爬行脑”和“情绪脑”更容易中断“理性脑”的工作,而且一旦我们的大脑工作在“爬行脑”和“情绪脑”状态,就无暇顾及“理性脑”的工作了。这就是为什么人在盛怒之下,很难冷静思考和准确判断。

那么“情绪脑”和“爬行脑”会造成这么多负面情绪,而且也不如“理智脑”那么复杂和理性,是不是就成了大脑的“阑尾”呢?事实上,人能良好运转,大部分靠的都是无意识的、本能的行为,比如走路。而且,“爬行脑”和“情绪脑”的反应都很快,在遇到威胁和紧急情况的时候,它们能够立即做出反应,以最大程度地保证我们的安全。

所以,“爬行脑”和“情绪脑”是极其重要,不可或缺的。你不难发现,即使是“愤怒”这么令人头疼的情绪,它也有着非常积极的一面,比如它会让我们在面对威胁的时候充满勇气和爆发力,西方很多将军就利用这一点来做战前动员。所以“愤怒”并不是一个一无是处的“坏东西”,只是出现在不合理的场合,才会给我们造成困扰。

你也许会问,我们要讨论的是情绪管理,又不是研究脑科学,花这么多时间讲“三层脑结构”做什么呢?理由有三:

既然找到了情绪管理的钥匙,那么接下来,我们就探讨一下,如何拿到“跳出情绪的钥匙”,也就是如何建立觉察,并强化这个觉察,让我们越来越容易从情绪中抽离出来。

首先,我们先在理智的情况下为自己建立一个觉察,审视自己:“我是否在发怒呢?”这是基于这样一个认知,即“在愤怒的情绪下处理问题容易误判,如果有情绪,就先处理掉情绪再处理事情”。

接下来,每次处理一个紧要的事情前后,都默默审视一下自己:“我是否有发怒呢?”也就是让这个意识不断强化,形成一种条件反射或模式,以至于一发怒就会去觉察自己是否在生气。如果你写过“钩子”程序,你就会发现,这个觉察的模式就好像是挂载一个“钩子”,一旦“钩子”被触发,后面跟上处理程序就可以了,显然这个处理程序就是情绪应对的步骤。久而久之,当你能够用这个理智的“钩子”去控制情绪的时候,你突然发现,情绪不再是一头难以驯服的野兽,反而变成一个“工作助手”了。

当然,这个模式形成的过程,并不容易,否则就不会称为“模式”了。除了自己强化,还有几个外部力量可以进行协助。

借助上面提到的觉察方法,只要不断地练习,假以时日,你就会发现,你不但可以觉察到自己的情绪了,甚至还可以发挥它的力量,为你所用。

最后,为方便你管理自己的情绪,抑或者是帮你的下级和伙伴去提升情绪掌控能力,我梳理了整个步骤并总结为如下:

通过上面的步骤,就可以帮自己或者合作伙伴不断提升情绪管理的能力了,我曾教练过五六位情绪激动或易怒的下属,屡试不爽。你要不要也来试一试呢?